The post Delphi for Mobile – Grundlagen, Plattformen und Entwicklungsumgebung appeared first on Entwickler Konferenz.

]]>Zielplattformen und Anforderungen

Mit Blick auf die Mobile-Plattformen unterstützt RAD Studio seit dem Update auf Version 12.3 iOS 18 und Android 15 mit API-Level 35 [1]. Delphi läuft ausschließlich auf einem Windows-Betriebssystem. Für die plattformspezifische Entwicklung (Android, iOS) sind daher spezifische Build-Schritte notwendig. Für iOS bedeutet das: Kompilierung, Signierung und Deployment erfolgen über einen Mac mit installiertem Xcode und PAServer. Delphi unterstützt den iOS-Simulator, jedoch ausschließlich auf ARM-basierten Macs, d. h. den neueren Prozessoren Apple Silicon M1 bis M4. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass eine entwickelte iOS-App nicht auf dem Simulator eines Intel-Macs gestartet werden kann [2]. In diesem Fall bleibt nur der Test auf physischen Geräten, d. h., man muss ein iPhone via WLAN oder USB mit dem Mac koppeln.

Für Android ist die vollständige Toolchain (SDK, NDK, Gradle und Emulatoren) direkt in die IDE integriert. Zwar lassen sich Apps auch im Android-Emulator ausführen, dieser ist jedoch oft sehr langsam und bietet nur eingeschränkten Support für Hardwarefunktionen wie GPS, Kamera oder Sensoren. Embarcadero, das Unternehmen, das Delphi entwickelt und vertreibt, empfiehlt deshalb, für Tests ein physisches Android-Gerät zu verwenden [3]. Auf diesen Punkt kommen wir im Laufe des Artikels nochmals zurück. Die Kombination aus Entwicklung auf einem Windows-Rechner und plattformspezifischer Build-Infrastruktur ist durch die Nutzung von mehreren Betriebssystemen (Windows, macOS, Android, iOS) durchaus komplex, jedoch auch ein typisches Merkmal der plattformübergreifenden Programmierung.

Systemumgebung aufsetzen

Die Entwicklung von Cross-Platform-Apps, d. h. in diesem Fall von Apps für mobile Geräte mit den Betriebssystemen iOS und Android, erfordert einige Überlegungen und gelegentlich auch etwas „Bastelarbeit“. Im Folgenden wird eine Konfiguration vorgestellt, die eine gute Ausgangsbasis für die Entwicklung von Mobile-Apps darstellt und die Nutzung von Emulator (Android) und Simulator (iOS) ermöglicht. Wir gehen auf die folgenden Punkte ein:

-

Systemumgebung: Windows mit RAD Studio

-

Verbindung zu einem iOS-Simulator

-

Verbindung zu einem Android-Emulator

Entwicklermaschine mit RAD Studio auf Windows in einer virtuellen Maschine

Als Entwicklermaschine haben wir einen leistungsstarken Mac, beispielsweise ein MacBook Pro, gewählt. Damit ist eine Entwicklung für beide Zielsysteme (iOS und Android) möglich. Prinzipiell ist auch eine Entwicklung für die Desktopsysteme Windows, macOS und Linux möglich, die hier jedoch außen vor bleibt. Es kommt ein Mac mit einem ARM-Prozessor (M1 bis M4) und ausreichend Arbeitsspeicher sowie CPU-Leistung zum Einsatz.

Für diese Wahl gibt es mehrere Gründe. Zum einen kann der iOS-Simulator aus RAD Studio nur in der ARM-Version genutzt werden (siehe oben). Auch der Android-Emulator arbeitet auf einem ARM-Prozessor besser. Delphi kompiliert native Android-Apps, die unmittelbar auf den Android-Geräten installiert und ausgeführt werden. Um traditionell einen Android-Emulator auf einem Desktop-PC (x64-Architektur) nutzen zu können, musste beim Aufsetzen des Emulators ein entsprechendes x64-Image gewählt werden. Wurde ein ARM-Image gewählt, musste der Hostcomputer die Übersetzung zwischen den Betriebssystemen (x64 nach ARM) aufwendig durchführen. Das führte zu einer sehr langsamen Ausführungsgeschwindigkeit des Android-Emulators.

Da Delphi native, ARM-basierte Android-Apps kompiliert, konnten diese nicht vernünftig auf einem Emulator getestet werden. In der Dokumentation wurde daher darauf hingewiesen, dass man zum Testen besser direkt ein physisches Gerät einsetzt. Mit den neuen ARM-Prozessoren von Macs sieht die Sache anders aus. Hier entfällt die Übersetzung zwischen ARM- und x64-Architekturen, da sowohl macOS als auch Android auf der ARM-Architektur basieren.

Zur Einrichtung der Entwicklungsumgebung nutzen wir die Virtualisierungslösung Parallels unter macOS. In Parallels können wir ein Windows-System installieren. Dabei installiert Parallels die ARM-Version von Windows. Die Installation und Einrichtung erfolgen zügig und werden durch einen Assistenten von Parallels unterstützt. Auf dem ARM-basierten Windows kann anschließend RAD Studio nach bekanntem Muster installiert werden. Windows ARM kann auch x64-Programme ausführen.

Es gelten jedoch folgende Zusammenhänge: RAD Studio selbst existiert derzeit nicht als native ARM64-Version für Windows, sondern ausschließlich für klassische x86- und x64-Systeme. Auf einem Windows-on-ARM-Gerät (hier eine virtuelle Maschine) wird die IDE daher über die integrierte Emulationsschicht von Windows 11 ausgeführt. Diese Emulation ermöglicht die Ausführung von 32- und 64-Bit-x86-Anwendungen und stellt somit eine hohe Kompatibilität sicher. Ist die Hardwareplattform ausreichend leistungsfähig, sind Einschränkungen in der Ausführungsgeschwindigkeit nicht störend bzw. nicht bemerkbar. Insbesondere bei rechenintensiven Aufgaben und größeren Projekten kann dieser Umstand jedoch von Bedeutung sein. Auch die mit RAD Studio erzeugten Windows-Anwendungen liegen standardmäßig als Win32- oder Win64-Binarys vor und laufen auf Windows-on-ARM ebenfalls nur über die Emulation. Eine direkte Unterstützung der Zielplattform Windows ARM64 ist derzeit nicht vorgesehen, anders als bei iOS, Android oder Linux, wo RAD Studio bereits native ARM-Compiler anbietet. Das bedeutet für Entwickler:innen, dass ihre Delphi- oder C++Builder-Anwendungen auf ARM-basierten Windows-Geräten zwar grundsätzlich lauffähig sind, jedoch nicht die Performance erreichen, die mit einer nativen ARM64-Build-Toolchain möglich wäre.

Zusammenfassend können wir festhalten, dass wir RAD Studio zur Entwicklung auf einem ARM-basierten Windows ausführen können und keine größeren Einschränkungen festgestellt haben. Auch Windows-Apps (hier nur für Tests interessant) lassen sich damit erstellen.

Kommen wir nun zur Einrichtung der Systemkonfiguration für die Erstellung von Mobile-Apps für iOS (Simulator) und Android (Emulator). Beginnen wir mit iOS.

Dies ist der erste Teil unserer Artikelserie „Mobile-Apps mit Delphi – eine Review über Möglichkeiten und Grenzen“. Im nächsten Artikel erfährst du mehr über die konkrete Projektanlage, das UI-Design mit FireMonkey und die Nutzung von Gerätesensoren. Anschließend folgt der dritte Teil mit einem praxisnahen Beispiel für die App-Entwicklung.

Frequently Asked Questions (FAQ)

- Was ist Delphi for Mobile und wofür wird es verwendet?

Delphi for Mobile ist eine Entwicklungsumgebung für native Mobile-Apps, die es ermöglicht, Android- und iOS-Anwendungen aus einer gemeinsamen Codebasis zu erstellen. Der Fokus liegt auf schneller Entwicklung (Rapid Application Development) und nativer Performance. - Welche Plattformen und Betriebssysteme werden unterstützt?

RAD Studio 12.3 unterstützt Android 15 (API-Level 35) und iOS 18. Die Entwicklungsumgebung selbst läuft ausschließlich auf Windows, für iOS-Builds wird zusätzlich ein Mac mit Xcode und PAServer benötigt. - Wie funktioniert die plattformübergreifende Entwicklung mit Delphi?

Mit dem FireMonkey-Framework (FMX) lassen sich Benutzeroberflächen für Android und iOS gleichzeitig grafisch gestalten. Object Pascal wird direkt zu nativen Binarys kompiliert, wodurch keine Laufzeitumgebungen oder virtuelle Maschinen auf den Zielgeräten benötigt werden. - Welche Voraussetzungen gelten für die Nutzung von Simulatoren und Emulatoren?

iOS-Simulatoren werden nur auf ARM-basierten Macs (Apple Silicon M1–M4) unterstützt; Intel-Macs benötigen physische Geräte. Android-Emulatoren sind in der IDE integriert, laufen aber oft langsam, weshalb für Tests physische Android-Geräte empfohlen werden. - Wie wird die Entwicklungsumgebung für Mobile-Apps eingerichtet?

Die Basis ist ein Windows-Rechner mit RAD Studio, der über Parallels auf einem ARM-basierten Mac virtualisiert werden kann. So lassen sich sowohl der iOS-Simulator als auch der Android-Emulator nutzen, wobei die Emulation von x86/x64 auf ARM erfolgt. - Welche Einschränkungen bestehen bei der Nutzung von Windows-on-ARM?

RAD Studio läuft auf Windows-on-ARM nur über die integrierte Emulation für x86- und x64-Programme. Native ARM64-Builds für Windows werden derzeit nicht unterstützt, was die Performance bei rechenintensiven Projekten begrenzen kann. - Welche Komponenten und Tools beschleunigen die App-Entwicklung?

FireMonkey für UI-Design, FireDAC für Datenzugriff und ein konfigurierbarer REST-Client ermöglichen schnelle Umsetzung. Komponentenwiederverwendung und visuelles Design tragen zusätzlich zur Entwicklungsbeschleunigung bei. - Für welche Szenarien eignet sich Delphi besonders? Delphi eignet sich für Projekte, die schnelle Markteinführung, native Performance und eine gemeinsame Codebasis für Android und iOS erfordern. Der gleiche Code könnte auch für Desktop-Systeme wie Windows, macOS oder Linux genutzt werden, wird hier aber nicht im Detail behandelt.

Links & Literatur

[1] https://www.embarcadero.com/products/rad-studio/whats-new-in-12-athens

[4] https://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Athens/de/Installieren_des_Platform_Assistant_auf_dem_Mac.

[5] https://www.macincloud.com

[6] https://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Athens/en/Taking_Pictures_Using_FireMonkey_Interfaces

[9] https://github.com/veikkoEF/PhotoAndLocation/settings

[10] https://entwickler-konferenz.de/bootcamp-delphi-cross-platform-entwicklung-fuer-ios-und-android

The post Delphi for Mobile – Grundlagen, Plattformen und Entwicklungsumgebung appeared first on Entwickler Konferenz.

]]>The post RAD Studio WebStencils: Die Delphi-Alternative zu Next.js & Co. appeared first on Entwickler Konferenz.

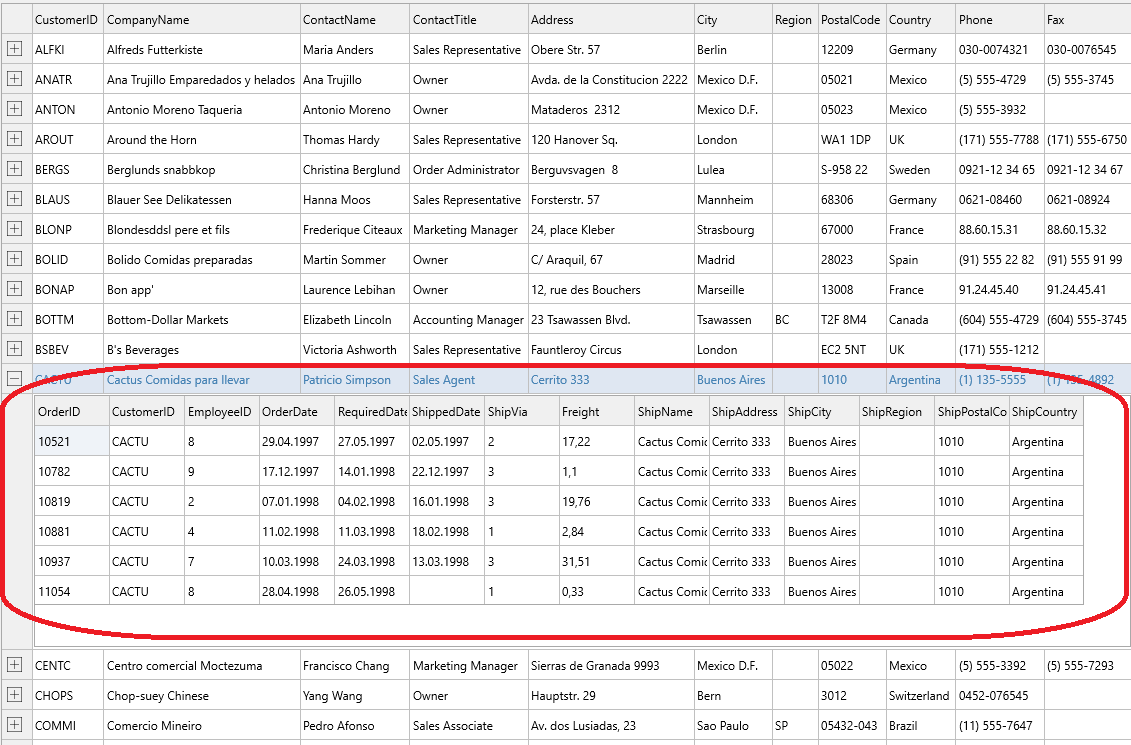

]]>In einer Zeit, in der sich Web-Entwicklungstrends ständig wandeln, erleben wir eine bemerkenswerte Rückkehr zu den Wurzeln: Server-Side Rendering (SSR) erlebt durch moderne Werkzeuge wie RAD Studio WebStencils eine Renaissance. In diesem Artikel werden Sie genau diese Technologie grundlegend kennenlernen, die Ihnen helfen wird, Ihre Webanwendungen schneller und effizienter zu entwickeln. Bevor wir in die Welt der WebStencils eintauchen, werfen wir einen Blick auf die Evolution der Web-Entwicklung und die Herausforderungen, die mit modernen Ansätzen verbunden sind. Anschließend werden die Grundlagen von WebStencils anhand

von einfachen Desktop-Anwendungen vermittelt – von der Komplexität einer Webanwendung sind wir hier noch weit entfernt. Abschließend werden wir eine simple Webseite mit Inhalten aus einer Datenbank mit WebStencils erstellen, um die Möglichkeiten dieser neuen Technologie zu demonstrieren.

Die Evolution der Web-Entwicklung

- Die Web-Entwicklung hat in den letzten Jahren einen interessanten Kreislauf durchlaufen. Während in den 2010er Jahren Client-Side Rendering mit Frameworks wie Angular und React dominierte, zeigen sich heute die Grenzen dieser Architektur:

Längere First-Paint-Zeiten: Die Zeit, bis der Benutzer etwas sieht, ist oft recht lang. - Herausforderungen bei der SEO-Optimierung: Suchmaschinen haben Schwierigkeiten, den Inhalt von SPAs zu indexieren.

- Hohe JavaScript-Bundle-Größen: Die Größe der JavaScript-Bundles kann die Ladezeiten erheblich beeinflussen. Gerade bei der Nutzung auf mobilen Geräten macht sich das schnell bemerkbar.

- Komplexe State-Management-Anforderungen: Die Verwaltung des Anwendungsstatus kann schnell unübersichtlich werden.

Ironischerweise gab es in den Anfangsjahren des Webs eine klare Trennung zwischen Server- und Client-Rendering. Mit der Einführung von SPAs verschwammen diese Grenzen zunehmend, was zu einer Vielzahl von Herausforderungen führte. Mit Delphi DataSnap und RAD Server wurden bereits vor vielen Jahren Lösungen für diese Probleme entwickelt. Allerdings waren diese Lösungen nicht in der Lage, die Vorteile von SSR zu nutzen. Insbesondere mit RAD Server wurden andere Ziele verfolgt. Es ging um die Entwicklung von REST-APIs und nicht um die Entwicklung von Webanwendungen. Mit RAD Studio WebStencils wird diese Lücke nun geschlossen. Zudem stellt Embarcadero mit WebStencils auch zahlreiche Beispiele für den Einsatz von HTMX auf der Client Seite bereit, die die Möglichkeiten von WebStencils eindrucksvoll demonstrieren. Ohne JavaScript-Frameworks, ohne Node.js und ohne Build-Prozesse kann so nun eine moderne Webanwendung entwickelt werden. Eine Erweiterung mit JavaScript-Frameworks ist jederzeit möglich. Selbstverständlich steht mit TypeScript auch eine typisierte Sprache im Web zur Verfügng, die immer mehr an Prägnanz gewinnt und ebenso mit WebStencils benutzt werden kann. Auch der Einsatz mit anderen Web Frameworks ist möglich. WebStencils kann z.B. auch mit TMS WEB Core genutzt werden. TMS WEB Core ist insbesondere für Delphi Entwickler interessant, da es die Entwicklung von SPAs mit Object Pascal ermöglicht und kein Erlernen einer neuen Programmiersprache erforderlich ist.

RAD Studio WebStencils: Die moderne Antwort mit einer bewährten Programmierumgebung

RAD Studio WebStencils vereint die Vorteile klassischer Server-Side Rendering-Ansätze mit modernen Entwicklungspraktiken. Das Framework ermöglicht:

- Schnellere initiale Seitenladezeiten: Es wird weniger bis gar kein JavaScript benötigt. Der Server liefert die Seite in Form von HTML und CSS direkt an den Client.

- Verbesserte Suchmaschinenoptimierung: Suchmaschinen können den Inhalt der Seite problemlos indexieren. Verschiedene Seiten werden mit unterschiedlichen URLs bereitgestellt.

- Reduzierte Client-Last: Der Client muss weniger JavaScript verarbeiten, was die Leistung auf mobilen Geräten verbessert.

- Optimierte Entwicklungszyklen: Die Entwicklung wird durch die Verwendung von Delphi und RAD Studio erheblich beschleunigt.

- Direktes Einbinden von Datenbankabfragen: Datenbankabfragen können auf dem Server direkt durchgeführt werden. Sie können bekannte Datenbankkomponenten und Frameworks in Delphi verwenden. Eine Implementierung einer REST API ist somit nicht erforderlich.

- Nutzung von CSS- und HTML-Templates: WebStencils wurden im Hinblick auf das Verwenden von CSS- und HTML-Templates entwickelt. Sie können Ihre bestehenden Templates problemlos integrieren.

- Einfache Integration von REST-APIs: REST-APIs können serverseitig integriert werden, um Daten zu laden und anzuzeigen. Selbstverständlich können Sie auch REST-APIs auf der Client-Seite verwenden.

- Unterstützung von HTMX: WebStencils wurden von Embarcadero im Hinblick auf die Verwendung mit HTMX konzipiert, um die Interaktivität der Anwendung zu erhöhen. Bei HTMX handelt es sich um eine Bibliothek, die zusätzliche HTML Attribute bereitstellt. Es ist keine Programmierung von JavaScript erforderlich. Trotzdem ermöglicht HTMX es Ihnen z.B., HTML-Elemente dynamisch zu aktualisieren, ohne die gesamte Seite neu laden zu müssen.

Der Trend zur Rückkehr zum Server-Side Rendering, auch “SSR Renaissance” genannt, zeigt sich nicht nur bei WebStencils. Frameworks wie Next.js, Remix und Nuxt.js folgen einem ähnlichen Ansatz. Dies unterstreicht die wachsende Erkenntnis, dass ein hybrider Ansatz aus Server- und Client-Rendering oft die beste Lösung darstellt.

Diese Evolution markiert einen wichtigen Wendepunkt in der Web-Entwicklung, bei dem RAD Studio Web-Stencils eine Schlüsselrolle einnimmt.

Und was passiert mit den Single Page Applications und dazugehörigen Frameworks?

WebStencils haben nicht das Ziel verfolgt, Single Page Applications (SPAs) zu ersetzen, sondern um sie zu ergänzen. WebStencils können problemlos in bestehende SPAs integriert werden. Sie können sie verwenden, um bestimmte Teile Ihrer Anwendung serverseitig zu rendern, während andere Teile weiterhin als SPAs funktionieren. Somit können Sie die Vorteile beider Ansätze nutzen

und ihr gewohntes Web Framework, wie z.B. TMS WEB Core, weiterhin verwenden.

In vielen Fällen ist eine hybride Lösung die beste Wahl. WebStencils ermöglicht es Entwicklern, die Vorteile beider Ansätze zu nutzen und maßgeschneiderte Lösungen für ihre spezifischen Anforderungen zu erstellen. Insbesondere in TMS WEB Core führt die Kombination von SSR und SPAs zu einer kürzeren und effizienteren Entwicklungszeit.

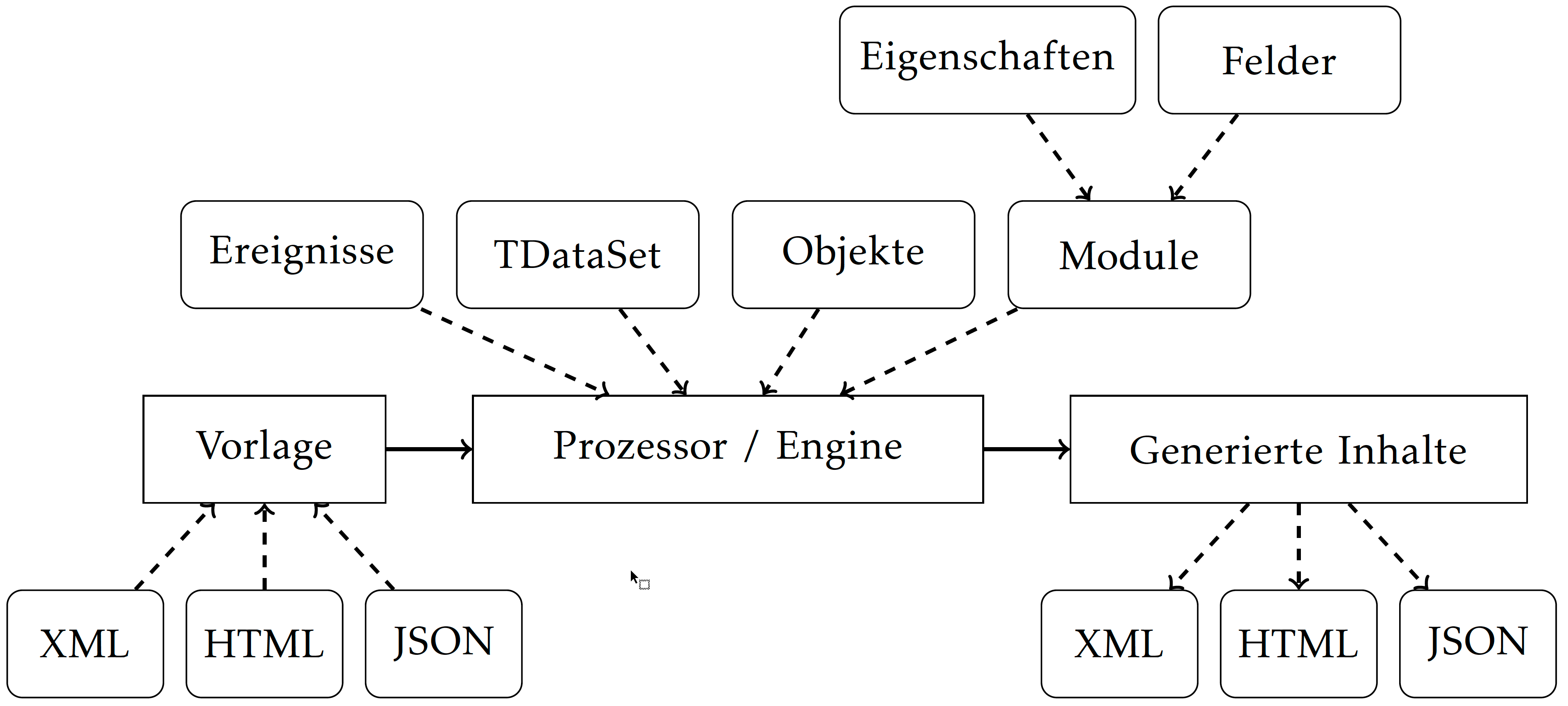

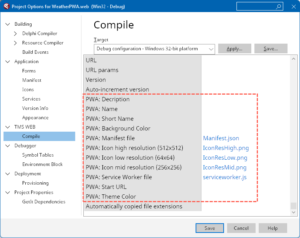

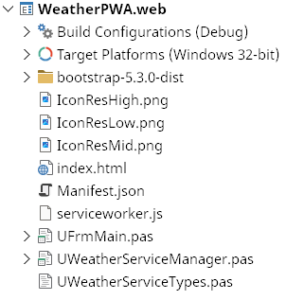

Loslegen mit WebStencils

RAD Studio WebStencils sind Bestandteil von RAD Studio bzw. Delphi 12 und erfordern keine besondere Installation. Erst kürzlich wurde Version 12.3 von RAD Studio vorgestellt, die auch neue Funktionen für WebStencils mitbringt. Sie können nach der Installation sofort loslegen und die Vorteile von Server-Side Rendering in Ihren Projekten nutzen. Embarcadero stellt leider nur wenige Beispiele zur Verfügung. Hier sei auf die zahlreichen Webinare von Embarcadero verwiesen, die auch nachträglich noch auf YouTube

angeschaut werden können. WebStencils wurden hier in den vergangenen Monaten thematisiert und mit zahlreichen Beispielen demonstriert.

Wie funktionieren WebStencils?

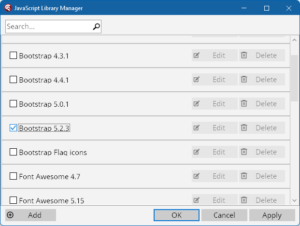

Im Kern erzeugt WebStencils Textinhalte basierend auf einer Vorlage. Sie können diese Vorlagen entweder als String definieren oder aus einer Datei laden. Es gibt keine zwingende Verbindung zu Webtechnologien. WebStencils kann in jedem Delphi-Projekt verwendet werden. Laut Marco Cantu, dem Produktmanager von Delphi, ist es von Natur aus kein meinungsstarkes (engl. opinionated) Framework. Dies öffnet es für die Verwendung in jedem Szenario und ermöglicht es auch Drittentwicklern, es in ihren eigenen Frameworks zu verwenden. Embarcadero hat daher alle Komponenten für WebStencils aus Klassen abgeleitet, die leicht mit WebBroker, DataSnap und RAD Server verwendet werden können. Dies impliziert auch den Hauptanwendungsfall für WebStencils: Einfache Erstellung von Webseiten oder anderen web-spezifischen Dateiformaten mit einer modernen Template-Engine. Die folgende Abbildung zeigt die drei Bausteine von WebStencils. Eine Vorlage wird in den Prozessor geladen, der an eine Engine gebunden werden kann. Sowohl für Prozessor (Processor) als auch Engine existieren Komponenten, die man einfach auf Formularen und Datenmodulen verwenden kann. Eine Engine kann dbaei mehrere Prozessoren mit gemeinsamen Einstellungen verwalten, ist jedoch völlig optional und kein zwingender Bestandteil der Prozesskette. Die folgenden Beispiele werden sich daher auf die Verwendung des Prozessors (Processor) beschränken. Jedes Textformat kann generiert werden. Heutzutage sind XML, HTML, JSON und Markdown wahrscheinlich die am häufigsten verwendeten Dateiformate. Wir erkennen nun direkt, dass es keinerlei Bindung an die exklusive Verwendung für Webanwendungen gibt. Es ist somit z.B. auch denkbar WebStencils für die Ertstellung von simplen ‘Serienbriefen’ in VCL Desktopanwendungen zu verwenden.

Der Prozessor erzeugt Inhalte basierend auf einer Vorlage. Eine Vorlage enthält Platzhalter, die

durch Text ersetzt werden können. Dieser Text kann durch Ereignisse, eine TDataSet-Instanz oder

Felder und Eigenschaften eines beliebigen Objekts (abgeleitet von TObject) bereitgestellt werden.

Der Prozessor akzeptiert eine einzelne Objektinstanz sowie ein Modul, das seine Eigenschaften

und Felder mithilfe eines benutzerdefinierten Attributs an den Prozessor veröffentlicht.

Zusätzlich zum Textersatz kann die Vorlage spezielle Schlüsselwörter enthalten. Das sind z.B. Aus-

drücke um simple Berechnungen durchzuführen sowie Bedingungen (@if), ob Teile der Vorlage einbezogen werden sollen oder nicht. Außerdem können Sie über alle Datensätze eines Datensets iterieren und bestimmte Passagen der Vorlage für jeden Datensatz generieren (@foreach).

Wenn Sie eine Vorlage angeben, kann sie spezielle Platzhalter enthalten, um Teile aus anderen Vorlagen zu laden bzw. importieren. Auf diese Weise können Sie leicht ein gemeinsames HTML-Dokument definieren und dann individuell mit dem Inhalt für den jeweiligen zu generierenden Inhalt füllen.

Figure 1: So funktionieren WebStencils

Figure 1: So funktionieren WebStencils

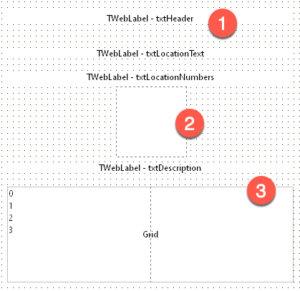

Stellen Sie sich eine Website vor, die in drei Hauptgruppen strukturiert ist: – Kopfzeile (Header) mit Navigationsleiste – Hauptinhalt (Main Content) – Fußzeile (Footer)

Sie können dann eine Vorlagendatei angeben, die die Kopf- und Fußzeile enthält, aber der Hauptinhalt wird jedes Mal ersetzt.

Die folgenden Beispiele führen in die Grundlagen der Vorlagenerstellung ein und zeigen, wie man Vorlagenplatzhalter mit Werten durch Ereignisse, Datasets und Objekte ersetzt. Weiterführende Beispiele verwenden die Edge-Webbrowser-Komponente, um responsive Webinhalte darzustellen. Die Vorlagen enthalten dann HTML, das mit Daten aus einer SQLite-Datenbank gefüllt wird. Eine Erstellung von Web Servern mit Web Broker ist ebenfalls möglich, wird aber in diesem Artikel nicht behandelt.

Formale Beschreibung von WebStencils

WebStencils ist ein ‘Textinhalt-Generator’, der für serverseitiges Scripting verwendet werden kann. Im Kontext von mehrschichtigen Anwendungen ermöglicht die Skriptsprache innerhalb einer Vorlage die Erstellung beliebiger Textformate im Backend. Die Tatsache, dass Sie sowohl HTML als auch JSON erstellen können, macht es sehr flexibel, sowohl eine API als auch sogenannte visuelle Serverkomponenten zu implementieren. Sie können die Stärke der Delphi-Datenbank-Frameworks nutzen, um Informationen aus Datenbanken einzubeziehen, aber auch Ihre Datenbanken mit Daten zu aktualisieren, die im Frontend eingegeben wurden. Es ist

jedoch nicht nur für mehrschichtige Szenarien geeignet. WebStencils kann auch in herkömmlichen Delphi Windows Desktop-Anwendungen verwendet werden, um Serienbriefe oder andere dynamische Textdokumente zu erstellen. Für Web-Anwendungsfälle kann es leicht in bestehende Web-Frameworks wie z.B. WebBroker, RAD Server, DataSnap und TMS WEB Core integriert werden, um die Erstellung von HTML-Seiten zu unterstützen, die auf Vorlagen basieren.

Hallo WebStencils!

Lassen Sie uns WebStencils mit einem sehr einfachen Beispiel kennenlernen. Es kann als das ‘Hello World’ von WebStencils bezeichnet werden. Ich habe eine Windows VCL-Anwendung erstellt. Das Web wird in diesem Beispiel noch keine Rolle spielen. Zuerst müssen wir verstehen, wie WebStencils funktionieren, und dann können wir dies auf Webtechnologien übertragen.

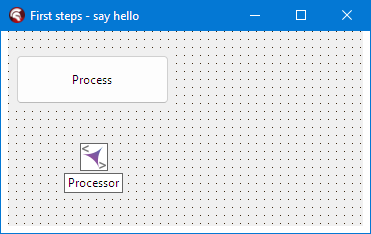

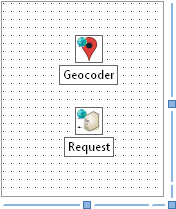

Das Hauptformular der Anwendung enthält eine einzelne Schaltfläche, um den WebStencils-Prozessor zu starten. Der Prozessor kann in der Werkzeugpalette als TWebStencilsProcessor gefunden werden.

Figure 2: Hauptformular des Beispiels im Formulardesigner.

Offensichtlich sehen wir zur Laufzeit nur die einzelne Schaltfläche. Innerhalb des Schaltflächenereignisses werden wir den Code implementieren, um WebStencils zu verwenden. Wenn Sie auf die Schaltfläche klicken, wird nur ein kurzes Nachrichtenfeld mit dem Text –Hello World– angezeigt.

Figure 3: Hauptformular des Beispiels im Formulardesigner.

Der WebStencils Prozessor benötigt eine Vorlage und mindestens ein Objekt, ein Dataset, ein Modul oder ein Ereignis, um auf die Vorlage angewendet zu werden.

Diese schließen sich nicht gegenseitig aus. Sie können gleichzeitig beliebige Eingabequellen anwenden. Das bedeutet, dass Sie einige Ersetzungen in Ihrer Vorlage sowohl mit einem Ereignis als auch mit einem Dataset bereitstellen können, zum Beispiel.

In diesem Beispiel werden wir ein Ereignis bereitstellen, das Text innerhalb der Vorlage ersetzt.

Eine Vorlage definieren

Eine Vorlage ist nichts anderes als reiner Text. Sie kann entweder als TStringList in der Eigenschaft InputLines oder als Dateiname angegeben werden. Die Datei wird dann geladen, bevor der Prozessor aufgefordert wird, die Vorlage zu verarbeiten.

Wenn Sie einen Dateinamen angeben, wird jeder andere Vorlageninhalt ignoriert. Nur der Inhalt der angegebenen Datei wird verwendet. Jeder Text im Inhalt bleibt unberührt und wird in die Ausgabe kopiert, es sei denn, Sie verwenden das @-Symbol. Dieses Symbol zeigt WebStencils an, dass Sie entweder eine zu ersetzende Variable oder ein Schlüsselwort definieren möchten. Schlüsselwörter sind zum Beispiel @if oder @foreach und werden später besprochen.

Konzentrieren wir uns darauf, Text innerhalb der Vorlage zu ersetzen.

Processor.InputLines.Text := ’–@Data.Text–’;

Die obige Zeile setzt die Vorlage innerhalb der Processor-Komponente. Die Eigenschaft InputLines ist vom Typ TStringList. Wie bereits erläutert, ist dies eine Alternative zur Angabe eines Pfads zu einer Datei, die die Vorlage enthält. Wir bemerken, dass die Vorlage das @-Symbol gefolgt von Data.Text verwendet. Data wird als Objekt und Text als Eigenschaft bezeichnet. Formal werden diese beiden vom Prozessor ausgewertet und ergeben einen Wert.

Das Objekt und die Eigenschaft sind beide symbolische lokale Namen und können mithilfe des OnValue-Ereignishandlers aufgelöst werden. Alternativ können wir Objekte, Datensätze und Module unter einem ‘Namen’ registrieren, den wir dann mit @ referenzieren können. Der resultierende Wert ist dann entweder eine Zeichenkette, die im OnValue-Ereignis übereinstimmt, eine Objekteigenschaft oder ein Feld eines Datasets.

Da wir in diesem Beispiel einen einfachen Ereignishandler verwenden möchten und keine Datensätze oder Objekte definiert haben, müssen wir ein OnValue-Ereignis für die Processor Komponente implementieren.

Schwierige Verwendung von @

Auf den ersten Blick erscheint alles ziemlich einfach zu sein. Wann immer Sie einen Marker definieren möchten, verwenden Sie das @-Symbol. Es gibt nur ein winziges Problem. Was ist, wenn Ihre Vorlage @-Symbole enthält? Es gibt mehrere Fälle, in denen dies passieren kann:

- Ihre Vorlage enthält eine E-Mail-Adresse: [email protected]

- Sie möchten einen X (Twitter)-Feed referenzieren: @hflickster

- Sie verwenden eine HTML-Vorlage, die CSS-Referenzen mit Versionsnummern enthält:

<link href=”[email protected]/dist/css/bootstrap.min.css”> - CSS-Animationsdefinitionen, die @keyframe verwenden.

Dies sind nur einige Beispiele, die mir in den letzten Monaten begegnet sind. Ich bin sicher, es gibt noch viele mehr.

Die Lösung besteht darin, ein zusätzliches @-Symbol hinzuzufügen. Wenn Sie das @-Symbol tatsächlich Teil Ihrer Vorlage machen möchten, müssen Sie zwei davon in Ihre Vorlage aufnehmen. Das bedeutet, wenn Sie @@ schreiben, wird es nach der Verarbeitung zu @. Angenommen, ich möchte meine E-Mail-Adresse in die Vorlage aufnehmen, würde ich die folgende Vorlagenzeichenkette

erstellen:

Email me at holger@@flixengineering.com !

Dies wird zu:

Email me at [email protected] !

Dies kann sehr mühsam sein, insbesondere wenn Sie Dateien von der Festplatte laden, die für andere Zwecke als die Verwendung mit der WebStencil-Vorlagen-Engine vorbereitet wurden. Stellen Sie sich vor, Sie greifen auf ein Repository von HTML-Vorlagen in Ihrem Unternehmen zu, das auch von anderen HTML-Anwendungen verwendet wird. Sie können diese Vorlagen nicht ändern, ohne es den anderen Anwendungen unmöglich zu machen, sie zu verwenden. Daher müssten Sie diese Vorlagen laden, die Änderungen vornehmen und sie dann an WebStencils übergeben. Obwohl dies möglich ist, ist es eine sehr unbefriedigende Lösung. Stattdessen hat WebStencils das @processing-Schlüsselwort eingeführt: – @processing on: Verarbeite Marker in dieser Vorlage. Dies ist die Standardeinstellung. – @processing off: Verarbeite Marker in dieser Vorlage nicht. Dies ermöglicht es, Vorlagen ‘wie sie sind’ an den Prozessor zu übergeben.

Das @processing-Schlüsselwort betrifft die gesamte Vorlage. Daher ist es ratsam, es in Verbindung mit kleineren Vorlagenschnipseln zu verwenden, die Sie mithilfe von @import in eine größere Vorlage laden.

Auf diese Weise kann jeder Schnipsel individuell Marker verarbeiten oder nicht.

Implementierung des Ereignisses

Wenn wir die Prozessor-Komponente auswählen und uns ihre Ereignisse ansehen, finden wir das Ereignis namens OnValue.

procedure TForm1.ProcessorValue(Sender: TObject; const AObjectName, APropName:

string; var AReplaceText: string; var AHandled: Boolean);

begin

if (AObjectName = ’Data’) and (APropName = ’Text’) then

begin

AReplaceText := ’Hello World’;

AHandled := True;

end;

end;

Wann immer der Prozessor auf ein @-Symbol gefolgt von einem Objekt und einem Wert stößt, wird OnValue ausgelöst. Im Parameter AObjectName wird der Name des Objekts sowie der Name des Werts in APropName übergeben. Der Codeausschnitt zeigt, dass wir einfach den Namen des Objekts und den Eigenschaftsnamen vergleichen können, ob sie mit dem übereinstimmen, wonach wir

suchen. In diesem Fall möchten wir Data.Text durch Hello World für das Objekt Data und seine Eigenschaft Text ersetzen. Dafür weisen wir den Ersetzungstext der Variablen AReplaceText zu. Diese wird an den Prozessor zurückgegeben, da sie mit var definiert ist. Gleiches gilt für den Parameter AHandled. Sie müssen ihn auf True setzen, wenn Sie eine Ersetzung vorgenommen haben. Auf diese Weise weiß der Prozessor, ob alle Symbolmarkierungen in der Vorlage ersetzt wurden oder nicht. Wenn nicht alle Markierungen behandelt werden, kann der Prozessor eine Exception werfen.

Starten des Prozessors

Um den Prozessor zu starten, lesen Sie den generierten Text mit der Content-Funktion. Es sieht aus wie eine Eigenschaft, ist aber tatsächlich eine Funktion:

TWebStencilsProcessor = class(TCustomContentProducer, IWebStencilsComponent)

public

constructor Create(Owner: TComponent); override;

destructor Destroy; override;

/// <summary> Produziert Inhalt aus der Vorlage, die durch InputFileName angegeben wird.

/// Wenn InputFileName leer ist, wird InputLines verwendet. </summary>

function Content: string; override;

Die vollständige Implementierung des Button.OnClick-Ereignisses ist wie folgt:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

begin

Processor.InputLines.Text := ‘–@Data.Text–‘;

ShowMessage(Processor.Content);

end;

Weisen Sie zuerst die Vorlage mit einem String zu. Zeigen Sie dann den generierten Inhalt mit ShowMessage an. Es wird das OnValue-Ereignis bei Bedarf implizit abgerufen. In diesem Fall wird es nur einmal ausgeführt, da wir nur einen Marker verwenden.

Es ist nicht notwendig, Leerzeichen zwischen Markern und dem Text, der Teil der Vorlage ist, zu lassen. Ich habe absichtlich führende und nachfolgende — Zeichen zur Vorlage hinzugefügt. Nur die Markerdeklaration wird ersetzt. Denken Sie auch daran, dass jedes Mal, wenn Sie Processer.Content lesen, die Vorlage erneut ausgewertet wird. Das bedeutet, dass Sie dieselbe Komponente für verschiedene Vorlagen oder flexiblere Ereignisimplementierungen wiederverwenden können.

Ja, es ist so einfach!

Herzlichen Glückwunsch! Dies sind die Grundlagen der Prozessor-Engine von WebStencils. Sie hätten nicht gedacht, dass es so einfach sein würde, oder?

Auf diese Weise können Sie bereits flexible Textinhalte erstellen, die sich beispielsweise auf berechnete Werte stützen.

Das Ersetzen aller Platzhalter im OnValue-Ereignis könnte für alle möglichen Ersetzungen verwendet werden, ist jedoch nicht sehr effizient. Stellen Sie sich vor, ein Dataset hat Dutzende von Feldern und Sie müssen für jedes Feld mehrere Codezeilen im Ereignishandler hinzufügen.

WebStencils bietet Mittel, um dies viel sauberer und effizienter zu handhaben. Daher zeigt das nächste Beispiel, wie man Datensätze aus einem TDataSetverwendet.

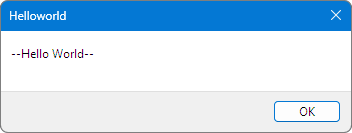

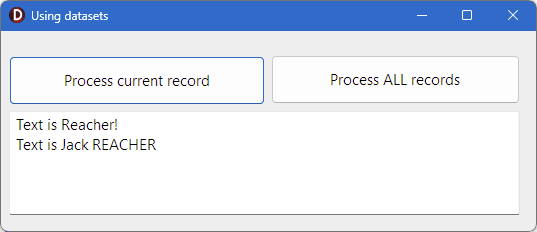

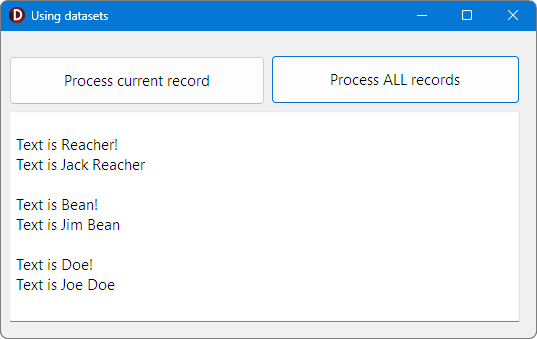

Verarbeitung von einzelnen Datensätzen und kompletten Datasets

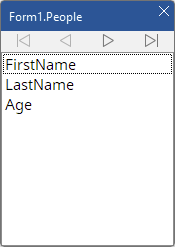

Im ersten Beispiel haben wir gelernt, wie man einen Platzhalter in einer Vorlage mit dem OnValue-Ereignis ersetzt. Jetzt wird es etwas komplexer, da wir Datasets mit WebStencils einführen. Auch hier verwenden wir eine Windows VCL-Anwendung, um die Funktion zu demonstrieren. Zur Entwurfszeit platzieren wir zwei Schaltflächen auf dem Formular. Eine Schaltfläche wird ein Beispiel ausführen, dass eine Vorlage verwendet, um den aktuellen Datensatz des Datasets zu verarbeiten (Process current record). Die andere Schaltfläche startet ein Beispiel, das eine Vorlage erstellt, um das gesamte Dataset zu durchlaufen (Process ALL records). Der vom Prozessor generierte Text wird im Memo-Steuerelement namens txtResult angezeigt.

Figure 4: Hauptformular des Beispiels im Formulardesigner.

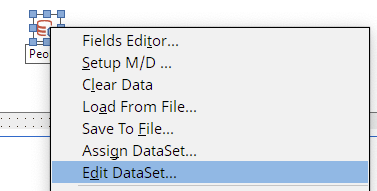

Die Daten werden in einem TFDMemTable gespeichert. Dies ist die FireDAC-Komponente, die ein Client Dataset mit vielen weiteren Funktionen als die traditionelle TCientDataset-Komponente kapselt. Die in diesem Dataset definierten Daten sind trivial. Wenn Sie den Feldeeditor öffnen, sehen Sie, dass es drei Felder mit primitiven Datentypen gibt.

Wir können den Vor- und Nachnamen einer Person sowie ihr Alter speichern. Die ersten beiden Felder sind natürlich vom Typ String, das letzte Feld ist ein Integer-Feld. Eine der großartigen Funktionen von FireDAC ist, dass Sie die Daten dieser Datensätze zur Entwurfszeit im Formular-Editor bearbeiten können. Klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste auf die TFDMemTable-Komponente und wählen Sie Edit DataSet… aus, um den Entwurfszeit-Dateneditor zu öffnen.

Figure 5: Feld-Editor des FDMemTable

Figure 6: Daten können direkt zur Entwurfszeit bearbeitet werden.

Figure 7: Der Entwurfszeit-Dateneditor von FireDAC

Die Daten werden innerhalb des Formulars gespeichert und sind zur Laufzeit verfügbar. Dies macht das Erstellen von Demos mit FireDAC zu einer Freude, da Sie für einfache Beispiele wie dieses keine Datenbankdatei benötigen. Wenn Sie die Anwendung ausführen, können Sie entweder den aktuellen Datensatz (der der erste sein wird) oder alle Datensätze verarbeiten. Wenn Sie möchten, können Sie dieses Demo erweitern, indem Sie ein Navigator-Steuerelement hinzufügen, um durch das Datenset zu navigieren.

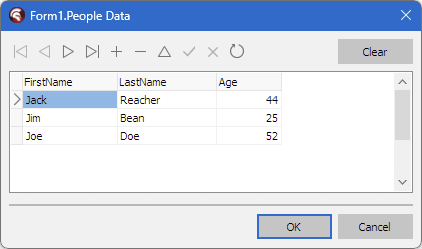

Zugriff auf den aktuellen Datensatz

Um auf einen Datensatz zuzugreifen, können Sie die Methode verwenden, die Sie im ersten Beispiel gelernt haben. Sie binden das Dataset an einen Objektnamen, und die Feldnamen werden als Werte verwendet. Schauen wir uns die verwendete Vorlage an:

procedure TForm1.btnProcessOneClick(Sender: TObject);

begin

Processor.InputLines.Text :=

”’

Text is @People.LastName!

Text is @People.FirstName @(UpperCase(People.LastName))

”’;

Process;

end;

Erneut weisen wir InputLines.Text einen String zu. Die erste Zeile der Vorlage bezieht sich auf People.LastName. Der Wert von People bezieht sich auf das Feld LastName. Wie können wir WebStencils mitteilen, People an das Dataset zu binden? Die Prozessorkomponente Processor hat eine Methode namens AddVar, die drei Parameter akzeptiert:

- Einen Namen für das zu bindende Objekt.

- Eine Objektreferenz auf ein Dataset.

- Einen Boolean-Wert, ob diese Objektreferenz nach der Verarbeitung aus dem Speicher freigegeben werden soll.

Im Code sieht das so aus:

Processor.AddVar( ’People’, People, False );

Das bedeutet, wir binden das Dataset People an den Marker namens People. Beachten Sie, dass der Markername ein String ist. Der letzte Parameter ist False, da die VCL People freigibt, wenn die Anwendung beendet wird. Wenn Sie True angeben würden, würde das Dataset nach der Verarbeitung freigegeben, und Sie würden höchstwahrscheinlich eine Zugriffsverletzung erhalten, wenn die Anwendung beendet wird. Wenn Sie den Prozessor ein zweites Mal ausführen, wird er mit Sicherheit eine Zugriffsverletzung auslösen, da das Dataset nicht mehr verfügbar ist.

Zusammenfassend weist die Zeile das Dataset People allen @People-Vorkommen zu. Dies impliziert auch, dass jeder Wert ein Feld im Dataset sein muss. Betrachtet man @People.LastName, ist dies korrekt, und wir erwarten, dass der Nachname anstelle des Markers eingefügt wird, wenn er verarbeitet wird.

Die nächste Zeile der Vorlage fügt ebenfalls den Vornamen mit @People.FirstName ein. Anschließend wird die nächste Ersetzung etwas komplexer, zeigt jedoch, dass wir sogar Funktionen aus Delphi in unserer Vorlage verwenden können. WebStencils ist ziemlich intelligent und löst Funktionen mithilfe von RTTI auf.

Falls Sie nicht wissen, was RTTI ist, denken Sie einfach so darüber: Sie können Funktionsnamen eingeben, die für die Prozessorkomponente zugänglich sind, und dieser wird in der Lage sein, diese Funktionen aufzurufen.

Wenn Sie einen Ausdruck auswerten möchten, müssen Sie ihn in Klammern setzen. Anstelle von @People.LastName müssen Sie also @( Ausdruck ) verwenden. Die Klammern sind der Schlüssel, damit es funktioniert. So wird @( UpperCase( @People.LastName )) zuerst @People.LastName auswerten und das Ergebnis dann in UpperCase einfügen. Beachten Sie jedoch, dass Sie keine String-Helfer oder andere Dinge mit Duck Typing aufrufen können. Dies wird nicht funktionieren:

@People.LastName.toUpper

Das würde buchstäblich zu folgendem Ergebnis führen, wenn der Nachname des Datensatzes auf Reacher gesetzt ist:

Reacher.toUpper

Der .toUpper-Teil wird einfach zu Text und nicht zu einem Ausdruck. Außerdem ist es ratsam, Ausdrücke sehr kurz zu halten. Verwenden Sie berechnete Felder, wann immer Sie Datensätze mit WebStencils verwenden. Ihr Code wird dadurch viel sauberer, und Sie haben Zugriff auf die gesamte Vielfalt der Object Pascal-Sprache. Genau wie im ersten Beispiel ist dies bereits alles, was Sie tun müssen, um einen einzelnen Datensatz zu verarbeiten:

- Legen Sie die Vorlage fest.

- Verknüpfen Sie Marker mit einem Dataset.

- Führen Sie den Prozessor aus.

- Geben Sie das Ergebnis aus.

Beachten Sie, dass Sie den zweiten Schritt nur einmal implementieren müssen und die Vorlage so oft ändern können, wie Sie möchten. Die Referenz des Namens zum Dataset bleibt erhalten. Wir nutzen dies im Beispiel, da ich das Symbolmarker nur einmal für beide Anwendungsfälle binde, nachdem das Formular erstellt wurde:

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

begin

txtResult.Clear;

Processor.AddVar( ‘People’, People, False );

end;

Wie zuvor gezeigt, weisen wir im Button-Klick-Ereignis die Vorlage zu und führen den Prozessor aus, indem wir die Methode Process aufrufen. Die Methode Process weist den Inhalt der Memo-Komponente zu. Implizit wird dadurch die Vorlage verarbeitet.

procedure TForm1.Process;

begin

txtResult.Lines.Text := Processor.Content;

end;

Figure 8: Ausgabe des Beispiels für einen Datensatz

Iterieren aller Datensätze

Wenn wir alle Datensätze iterieren und eine Vorlage darauf anwenden möchten, müssen wir die Vorlage ändern und nicht wie man vielleicht denken könnte die Art und Weise, wie wir den Prozessor aufrufen. Genauer gesagt, kommt hier das Schlüsselwort @foreach ins Spiel. Wir werden zunächst die vereinfachte Variante des Schlüsselworts verwenden, bevor wir uns die formal korrekte und bessere Methode ansehen, eine Iteration in der WebStencils-Skriptsprache auszudrücken. Das Schlüsselwort @foreach funktioniert ähnlich wie Delphis relativ neue for-in-Schleife. Denken Sie an die Delphi-Schleife for var person in people. Wenn people eine Liste ist, iterieren wir die Liste, und jedes Element der Liste wird in person zurückgegeben. Genau so funktioniert @foreach. Der Name leitet sich tatsächlich von anderen Programmiersprachen ab, die keine for-in-Schleife, sondern ein foreach-Schlüsselwort haben. Schauen wir uns die Vorlage an, die wir verwenden können, um alle Datensätze in einem Dataset zu iterieren. Wie zuvor ist das Dataset an den Marker namens People gebunden.

procedure TForm1.btnProcessAllClick(Sender: TObject);

begin

Processor.InputLines.Text := ”’

@ForEach People {

Text is @loop.LastName!

Text is @loop.FirstName @loop.LastName

}

”’;

Process;

end;

Das Schlüsselwort @foreach wird gefolgt vom Namen des Markers, der auf das Dataset verweist. In diesem Fall verwenden wir erneut People. Dann müssen wir den Teil der Vorlage, der für jeden Datensatz eingefügt werden soll, mit {…} umschließen. Betrachtet man das Beispiel, bedeutet das, dass der folgende Teil für jeden Datensatz eingefügt wird:

Text is @loop.LastName!

Text is @loop.FirstName @loop.LastName

Die Referenz wechselt von People zu @loop. Sie bezieht sich auf die aktuelle Instanz der Iteration. Wie zuvor können wir nun die Feldnamen als Werte verwenden. Somit bezieht sich @loop.LastName auf das Feld LastName des aktuellen Datensatzes des Iterationsschritts. WebStencils stellt sicher, dass es mit dem ersten Datensatz loslegt und mit dem letzten endet. Sie müssen nicht First aufrufen, um den Datensatzzeiger auf den ersten Datensatz zu setzen. WebStencils wird den Datensatzzeiger vor der Verarbeitung auf den ersten Datensatz setzen.

Bei Anwendung der Vorlage auf alle Datensätze wird der Text in der Memo-Komponente wie folgt angezeigt:

Erweiterte Nutzung von @ForEach

Das letzte Beispiel verwendet @ForEach, um über alle Datensätze eines Datasets zu iterieren. Jedes Element der Iteration kann mit @loop angesprochen werden. Dies ermöglicht es uns, über eine Liste zu iterieren. Sobald jedoch verschachtelte Schleifen benötigt werden, ist es nicht mehr möglich, auf das aktuelle Element einer der Schleifen zuzugreifen, weil beide Schleifen dann über @loop referenziert werden. Das bedeutet, dass Sie nicht mehr wissen, auf welches Element Sie sich beziehen. In diesem Fall müssen Sie die vollständige Definition von @ForEach verwenden.

Genauer gesagt ist @ForEach Object {} eine vereinfachte Syntax, die von WebStencils aus Komfortgründen bereitgestellt wird. Die vollständige Definition von @ForEach sieht etwas komplexer aus:

@ForEach ( var Object in List ) { … }

Das bedeutet, dass unser letztes Beispiel auch wie folgt ausgedrückt werden könnte:

Figure 9: Ausgabe des Beispiels für alle Datensätze

@ForEach ( var loop in People ) { … }

Angenommen, jeder Datensatz in People hätte mehrere Adressen. Sie könnten wie folgt iterieren:

@ForEach ( var person in People ) {

@ForEach ( var address in @person.addresses ) {

Text ist @address.street

Text ist @address.city

}

}

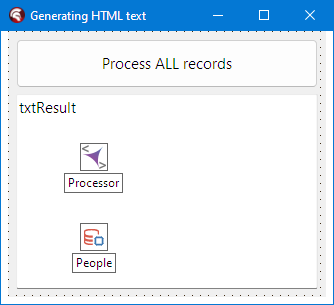

Wir schliessen diesen Artikel damit ab, uns anzuschauen, wie wir HTML-Inhalte mit WebStencils generieren können. Wir verwenden dazu die Edge-Browser-Komponente, um die HTML-Inhalte darzustellen. Die Edge-Browser-Komponente ist Bestandteil von RAD Studio 12.3 und kann in der Werkzeugpalette gefunden werden. Sie ist eine Wrapper-Komponente um den Microsoft Edge WebView2 Browser. Diese Komponente ist die einzige Möglichkeit, HTML-Inhalte in Delphi darzustellen, die auf dem neuesten Stand der Technik sind. Sie können sie verwenden, um HTML-Inhalte darzustellen, die mit WebStencils generiert wurden.

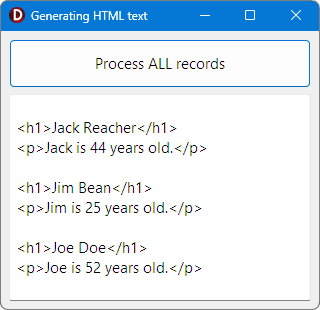

Generierung von HTML-Inhalten

Bisher enthielten alle Beispiele nur einfachen Text. Jetzt sind wir bereit, HTML-Tags zur Vorlage hinzuzufügen. Wie Sie sehen werden, ist daran nichts Besonderes. Wir fügen einfach die HTML-Tags zur Vorlage hinzu, und der Inhalt wird wie zuvor generiert. Auch wenn ich kein Tutorial zu HTML geben kann, denken Sie daran, dass HTML die Struktur eines Dokuments und dessen Inhalt bestimmt. Die Formatierung erfolgt in der Regel mit CSS. CSS ist eine Stylesheet-Sprache, die das Layout und die Formatierung von HTML-Dokumenten definiert. CSS wird in der Regel in einem separaten Stylesheet gespeichert, das dann in das HTML-Dokument eingebunden wird. Es ist jedoch auch möglich, CSS direkt im HTML-Dokument zu definieren. Falls Sie sich fragen, warum HTML-Dokumente auch ohne CSS in einem Webbrowser gerendert werden, liegt die Antwort in Ihrem Webbrowser. Jeder Browser hat einen Standardsatz von Stilen (engl. styles), die verwendet werden, wenn Ihr HTML-Dokument keine benutzerdefinierten Stile definiert.

Im Jahr 2024 sehen die Standardvorgaben, die formal als User Agent Style Sheets bezeichnet werden, immer noch ziemlich so aus wie im Jahr 2000. Um eine modern aussehende Webseite zu erstellen, sollten Sie daher immer CSS verwenden. Entweder nutzen Sie ein CSS-Framework wie Bootstrap oder Tailwind, oder Sie definieren Ihre eigenen Styles. In der Regel ist es eine gute Idee, mit einem CSS-Framework zu beginnen, anstatt zu versuchen, Ihre eigenen Styles von Grund auf zu definieren.

Dieses Beispiel verwendet dasselbe Dataset wie das letzte. Ich habe den Button und die Funktionalität entfernt, um nur Inhalte für den aktuellen Datensatz zu generieren. Der Prozessor wird immer das gesamte Dataset durchlaufen. Zu Beginn verwenden wir weiterhin eine Memo-Komponente, um den generierten HTML-Inhalt anzuzeigen. Das Hauptformular sieht jetzt so aus:

Figure 10: Hauptformular des Beispiels im Formulardesigner.

Um HTML zu generieren, müssen wir HTML-Elemente zur Vorlage hinzufügen. Beachten Sie, dass dies ein sehr einfaches Beispiel ist. Es enthält nicht einmal einen Datei-Header, der für eine vollständige Seite erforderlich ist. Der Edge Webbrowser (und auch Chrome) wird die Seite trotzdem rendern. Das Beispiel zeigt nur, dass Sie HTML-Elemente zur Vorlage hinzufügen können.

Schauen wir uns den Quellcode mit der Vorlage an, die diese Ausgabe generiert:

procedure TForm1.btnProcessAllClick(Sender: TObject);

begin

Processor.InputLines.Text := ”’

@ForEach People {

<h1>@loop.FirstName @loop.LastName</h1>

<p>@loop.FirstName is @loop.Age years old.</p>

}

”’;

Process;

end;

Da wir über alle Datensätze iterieren und beabsichtigen, für jeden Datensatz das gleiche HTML-Snippet zu generieren, muss dieser Teil in @ForEach {} eingeschlossen werden. Dann drucken wir den Vor- und Nachnamen als Überschrift erster Ordnung mit <H1>. Die nächste Zeile wird als Absatz formatiert, indem der Text mit <P> eingeschlossen wird. Beachten Sie, dass die Komponente TMemo keine Funktionalität bietet, um das erstellte HTML-Snippet zu interpretieren. Es wird es als einfachen Text anzeigen.

Figure 11: Ergebnis der HTML-Vorlage in der TMemo-Komponente

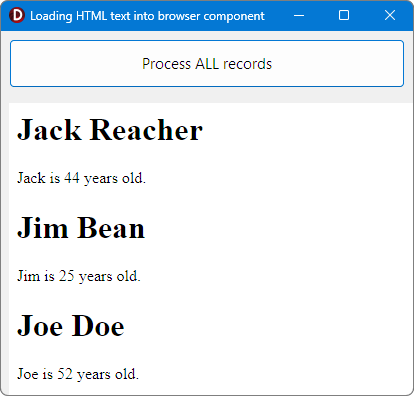

Verwendung der Edge-Browser-Komponente

Im letzten Beispiel haben wir HTML-Inhalte erstellt, die als reiner Text angezeigt wurden. Kein Endbenutzer wird eine solche Ausgabe nutzen können. Wir benötigen eine Komponente, die HTML interpretiert und im Benutzerinterface visualisiert. In modernem Delphi können wir TEdgeBrowser verwenden, der den Chromium-Webbrowser nutzt, der in Microsoft Windows integriert ist.

Wenn Sie Kunde von TMS Software sind, erinnern Sie sich vielleicht daran, dass TMS eine eigene Implementierung für Delphi deutlich früher vorgestellt hat und Sie diese Komponente auch in älteren Delphi-Versionen verwenden können. Darüber hinaus bietet deren Steuerung, die TTMSFNCEdgeWebBrowser genannt wird, mehr Funktionen, um mit den im Browser angezeigten Inhalten zu interagieren. Ihre Brückenfunktionalität, um Daten zwischen Ihrer Anwendung und dem Browser auszutauschen, ermöglicht es Ihnen, Webtechnologie einfach in VCL-Anwendungen zu integrieren. Im Formulardesigner ist nur eine Änderung im Vergleich zum vorherigen Beispiel vorzunehmen. Wir müssen die TMemo-Komponente durch TEdgeBrowser ersetzen.

Figure 12: Hauptformular des Beispiels im Formulardesigner.

Das Template sowie der Prozessor können unverändert bleiben. Es sind keine Änderungen erforderlich.

Die einzigen Änderungen, die wir vornehmen müssen, sind:

- Initialisieren Sie die Browser-Komponente. Dies kann im FormCreate-Ereignis erfolgen:

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

begin

Processor.AddVar( ’People’, People, False );

Browser.CreateWebView;

end;

Bevor Sie Inhalte in die Webansicht laden können, müssen Sie diese erstellen. Daher muss die Methode CreateWebView aufgerufen werden. - Um das generierte HTML-Snippet in den Browser zu laden, müssen wir NavigateToString aufrufen:

procedure TForm1.Process;

begin

Browser.NavigateToString( Processor.Content );

end;

Das war’s schon!

Mit diesen Änderungen und Ergänzungen ist die Anwendung in der Lage, das HTML-Snippet in der Browser-Komponente anzuzeigen. Wie bereits erwähnt, sieht das gerenderte Ergebnis im Standardlayout nach heutigen Maßstäben recht unattraktiv aus.

Figure 13: Ergebnis der HTML-Vorlage in der TEdgeBrowser-Komponente

The post RAD Studio WebStencils: Die Delphi-Alternative zu Next.js & Co. appeared first on Entwickler Konferenz.

]]>The post Datenmanagement in Delphi: Das TMS Data Grid im Überblick appeared first on Entwickler Konferenz.

]]>Ein Data Grid erfüllt mehrere essenzielle Funktionen, die die Verwaltung und Darstellung von Daten erheblich erleichtern. Es visualisiert Informationen in einer klar strukturierten, tabellarischen Form, die eine einfache Lesbarkeit und Nachvollziehbarkeit gewährleistet. Durch die Möglichkeit, Daten direkt innerhalb des Grids zu bearbeiten, können Benutzer neue Einträge hinzufügen, bestehende ändern oder löschen, ohne auf externe Bearbeitungstools angewiesen zu sein. Darüber hinaus bietet das Data Grid leistungsstarke Funktionen zum Sortieren, Filtern und Gruppieren von Daten, wodurch die Navigation und Analyse selbst großer Datenmengen effizienter wird. Ein weiteres zentrales Merkmal ist die nahtlose Integration mit externen Datenquellen wie Datenbanken oder APIs. Dadurch bleiben die angezeigten Informationen stets aktuell, ohne dass manuelle Aktualisierungen erforderlich sind.

Die Vorteile dieser Komponente sind vielseitig: Sie steigert die Effizienz von Arbeitsprozessen, reduziert Fehler durch interaktive Bearbeitungsmöglichkeiten und gewährleistet eine konsistente Darstellung von Daten auf verschiedenen Plattformen. In anspruchsvollen Geschäftsanwendungen bildet das Data Grid häufig das zentrale Element der Benutzeroberfläche und bietet den Nutzern eine leistungsfähige Kontroll- und Analysefunktion, die zur Optimierung betrieblicher Abläufe beiträgt.

TMSFNCDataGrid

In diesem Artikel analysieren wir das Data Grid von TMS Software, eine umfassende und vielseitige Komponente, die speziell für die Entwicklung datenintensiver Anwendungen in Delphi konzipiert wurde. Das TMSFNCDataGrid, ein zentraler Bestandteil des TMS FNC UI Packs, zeichnet sich durch eine Kombination aus Flexibilität, plattformübergreifender Unterstützung und benutzerfreundlicher Handhabung aus (siehe Textkasten „Framework-Neutral Components“).

FNC-Komponenten: Framework-Neutrale Entwicklung mit TMS Software

FNC steht für „Framework-Neutral Components” und bezeichnet eine Technologie von TMS Software, die es ermöglicht, Benutzeroberflächenkomponenten unabhängig vom zugrunde liegenden Framework zu entwickeln. FNC-Komponenten sind so gestaltet, dass sie in verschiedenen Plattformen wie VCL (Windows), FireMonkey (Cross-Plattform), TMS WEB Core (Webanwendungen) und sogar Lazarus-Projekten nahtlos eingesetzt werden können. Der Vorteil von FNC-Komponenten liegt in ihrer Wiederverwendbarkeit und Flexibilität. Entwickler können mit einer einzigen Codebasis Anwendungen für unterschiedliche Zielplattformen erstellen, ohne den Code für jede Umgebung anpassen zu müssen. Dies spart Entwicklungszeit und reduziert den Wartungsaufwand erheblich.

Darüber hinaus bieten FNC-Komponenten eine breite Palette von Funktionalitäten, darunter fortschrittliche Steuerelemente wie Grids, Diagramme, Editoren und vieles mehr, die alle auf konsistente Weise implementiert sind.

./.

Es bietet eine Vielzahl von Funktionen, für die Datenvisualisierung und -verwaltung in Delphi-basierten Anwendungen. Die Hauptfunktionen sind:

-

- Datenvisualisierung und Organisation: Filtern, Sortieren und Gruppieren von Daten über mehrere Spalten und Ebenen hinweg, dynamisches Zusammenführen und Teilen von Zellen für flexible Datenmanipulation und Ausblenden bzw. Verschieben von Spalten und Zeilen.

- Einfache Datenbindung: Unterstützung von Master-Detail-Beziehungen zur Darstellung komplexer Datenstrukturen, nahtlose Integration von Datenquellen für eine effiziente Datenverwaltung.

- Vielfältige In-Place-Editoren: Breite Auswahl integrierter und benutzerdefinierter Editoren zur direkten Dateneingabe und -bearbeitung.

- Steuerelemente in Zellen: Einfügen und Anpassen interaktiver Steuerelemente direkt innerhalb von Zellen und Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit durch eingebettete Bedienelemente.

- Import und Export: Unterstützung für verschiedene Datenformate wie HTML, CSV, XLSX, PDF und JSON und einfache Weitergabe und Sicherung von Daten durch vielseitige Import- und Exportoptionen.

- Erweiterte Gruppierung und Filterung: Komplexe Gruppierungsoptionen kombiniert mit leistungsstarken Filter- und Sortiermechanismen und eine hierarchische und strukturierte Darstellung von Datensätzen.

- Anpassbare Berechnungen: Durchführung von Spalten- und Zeilenberechnungen mit umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten und damit die Unterstützung individueller Geschäftslogiken.

- Intuitive Benutzeroberfläche: Anpassung des Erscheinungsbildes durch integrierte Layouts und benutzerdefinierte Ereignisse und die Nutzung verschiedener Zelllayouts für unterschiedliche Zustände.

- Effizientes Speichermanagement: Optimierung der Performance durch intelligentes Speicherhandling, besonders bei großen Datenmengen.

Zunächst beschreiben wir die Installation, danach werden ausgewählte Funktionen im Detail betrachtet.

Installation und erster Test in Delphi

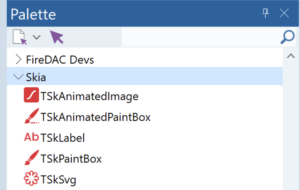

Laden Sie von der Webseite des Herstellers das TMS FNC UI Pack für Ihre Delphi-Version herunter und installieren Sie diese Komponenten (eine Trial-Edition ist verfügbar). Der Installationsprozess integriert die Komponenten innerhalb der Tool-Palette in die Delphi IDE.

Kommen wir zu einem ersten Test:

- Erstellen Sie ein neues Delphi-Projekt oder öffnen Sie ein bestehendes.

- Ziehen Sie das TMSFNCDataGrid aus der Toolpalette auf das Formular Ihres Projekts.

- Passen Sie die Eigenschaften des Grids an, beispielsweise die Anzahl der Spalten und Zeilen, die Breite der Spalten oder die Formatierung.

Das TMSFNCDataGrid unterstützt die Verbindung zu verschiedenen Datenquellen. Verwenden Sie beispielsweise Datenmodule und binden Sie das Grid an eine Datenbanktabelle. Sie können Daten ebenfalls programmatisch hinzufügen, beispielsweise durch Aufruf der Methoden AddRow(…) und SetCell(…).

Ein Beispiel für die Definition der Eigenschaften des DataGrid könnte wie folgt aussehen:

TMSFNCDataGrid1.BeginUpdate;

try

TMSFNCDataGrid1.AddRow;

TMSFNCDataGrid1.Cells[0, 0] := ‘Artikel-ID’;

TMSFNCDataGrid1.Cells[1, 0] := ‘Produktname’;

TMSFNCDataGrid1.Cells[2, 0] := ‘Preis’;

finally

TMSFNCDataGrid1.EndUpdate;

end;

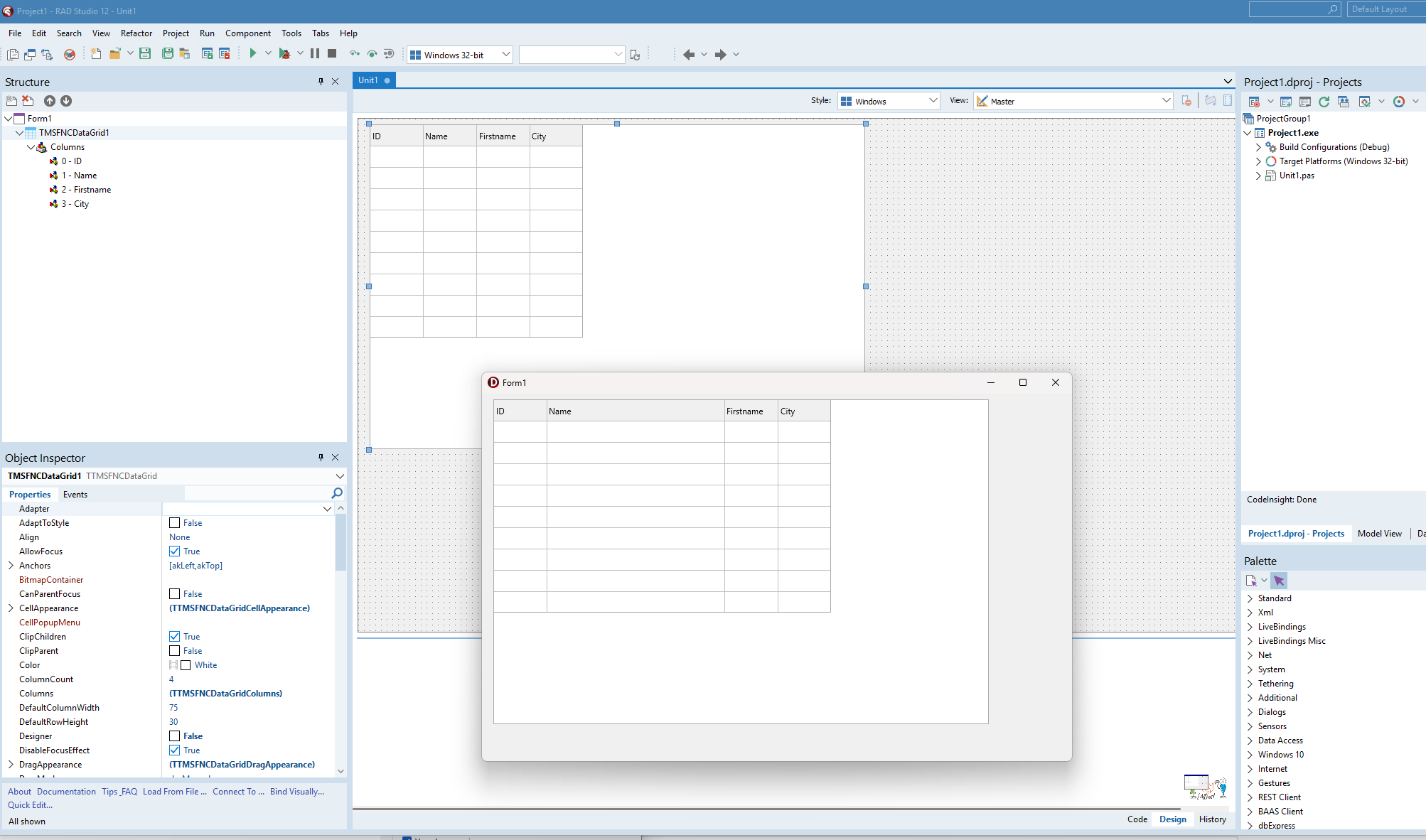

Die Installation und Einrichtung des TMSFNCDataGrid sind intuitiv und schnell erledigt. Einen ersten Eindruck bekommen wir vom Data Grid, in dem wir es von der Tool-Palette auf das Formular, beispielsweise einer FireMonkey-Applikation ziehen und die Spalten der Tabelle über die Eigenschaft Columns definieren. Im Designer sehen wir sofort – wie gewohnt von Delphi – das Ergebnis. Wenn wir die Applikation (beispielsweise unter Windows) ausführen, wird das Data Grid in der App angezeigt (Abbildung 1).

Abbildung 1: Ein erstes Experiment mit dem TMSFNCDataGrid.

Uses Case: Webbasierte Kundenverwaltung

Ein Unternehmen benötigt eine webbasierte Anwendung zur Verwaltung von Kunden, um Kundendaten zentral zu speichern, schnell durchsuchen und effizient bearbeiten zu können. Die Lösung soll plattformunabhängig in modernen Browsern laufen, eine intuitive Benutzeroberfläche bieten und einfach anpassbar sein. Zudem sollen Kundeninformationen exportiert und visuell ansprechend dargestellt werden können.

Das TMSFNCDataGrid wird dabei als zentrale Komponente der webbasierten Kundenverwaltungsanwendung verwendet. Es stellt die Kundendaten in einer tabellarischen Form dar und ermöglicht es, Spalten für Kundennummer, Name, Adresse, Telefonnummer und Kundenstatus flexibel zu konfigurieren. Anpassbare Spalten bieten die Möglichkeit, zusätzliche Informationen wie Umsatz oder die letzte Kontaktaufnahme übersichtlich darzustellen. Farbcodierungen sorgen dafür, dass verschiedene Kundenstatus wie „Aktiv“, „Inaktiv” oder „VIP” auf einen Blick erkennbar sind. Die Mitarbeiter können Kundendaten direkt im Grid bearbeiten, indem sie beispielsweise Adressen aktualisieren oder den Kundenstatus ändern.

Zur komfortablen Dateneingabe stehen In-Place-Editoren wie Dropdown-Menüs für den Status oder numerische Eingabefelder für Kreditlimits zur Verfügung, wodurch eine schnelle und fehlerfreie Eingabe gewährleistet wird. Um Eingabefehler zu vermeiden, sind Datenvalidierungen wie die Überprüfung der Telefonnummer integriert. Mithilfe der integrierten Filterzeile können Benutzer gezielt nach Kunden suchen, indem sie Filter nach Namen, Status oder anderen Kriterien anwenden.

Die Sortierfunktionen ermöglichen eine geordnete Anzeige nach Umsatz, Registrierungsdatum oder Postleitzahl. Kundendaten lassen sich nach verschiedenen Kategorien wie Region, Umsatzbereich oder Status gruppieren, wodurch eine bessere Übersichtlichkeit erreicht wird. Benutzer haben die Möglichkeit, Gruppierungen individuell per Drag & Drop anzupassen und ihre bevorzugte Ansicht zu speichern. Für die Weiterverarbeitung der Daten bietet das TMSFNCDataGrid umfangreiche Exportfunktionen. Kundendaten können in Formaten wie Excel, CSV oder PDF exportiert werden, wodurch sie sich ideal für Marketingkampagnen oder Berichte eignen. Der HTML-Export ermöglicht es zudem, die Daten in einer optisch ansprechenden Ansicht per E-Mail zu versenden.

Die webbasierte Anwendung läuft in allen gängigen Browsern wie Chrome, Firefox und Edge und kann sowohl auf einem lokalen Server als auch in der Cloud bereitgestellt werden. Der Zugriff erfolgt bequem über URLs, wodurch eine flexible Nutzung gewährleistet ist.

./.

Daten filtern und sortieren

Das Data Grid bietet die einfache Integration von Filter- und Sortieroptionen. Im Bereich des Sortierens haben wir folgende Optionen:

- Programmgesteuertes Sortieren: Das Sort-Verfahren ermöglicht das Sortieren von Spalten nach Index und Richtung (aufsteigend oder absteigend). Beispielsweise sortiert Grid.Sort(0, gsdDescending); die erste Spalte in absteigender Reihenfolge.

- Mehrspaltensortierung: Es ist möglich, mehrere Spalten gleichzeitig zu sortieren, indem man Arrays für Spaltenindizes und entsprechende Sortierrichtungen definiert und an die Sort-Methode übergibt.

- Benutzerdefinierte Sortierlogik: Für komplexere Anforderungen kann das OnCustomCompare-Ereignis genutzt werden, um eigene Vergleichslogiken für Zellenwerte zu implementieren.

- Sortieren durch Interaktion: Die Sortierfunktion kann aktiviert werden, indem folgende Einstellung vorgenommen wird:

Grid.Options.Sorting.Enabled := True;

Das Data Grid überprüft dabei die aktuelle Sortierrichtung der angeklickten Spalte. Wenn die Spalte bereits in absteigender Reihenfolge sortiert ist, wird sie in aufsteigender Reihenfolge sortiert. Andernfalls wird die Spalte in absteigender Reihenfolge sortiert. Bei der interaktiven Sortierung haben wir ein entsprechendes Symbol (Pfeil nach oben, Pfeil nach unten) im Data Grid.

Kommen wir zum Filtern der Daten:

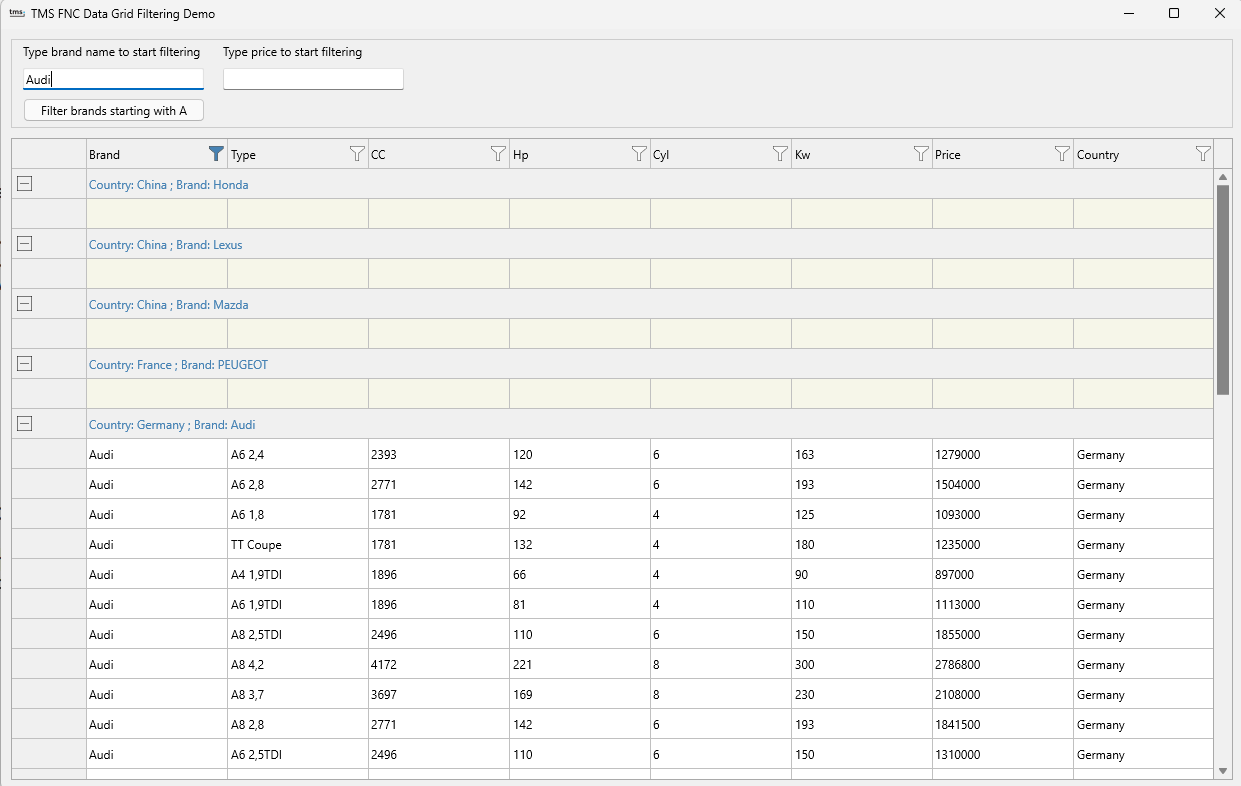

- Filterzeile: Das Data Grid bietet eine spezielle Filterzeile, in der Benutzer Kriterien eingeben können, um die angezeigten Daten zu filtern. Diese Zeile kann durch Setzen der Eigenschaft Filter.Visible auf True aktiviert werden (Abbildung 2).

- Programmgesteuertes Filtern: Entwickler können Filterbedingungen programmgesteuert festlegen, indem sie der Filter-Eigenschaft des Data Grids Bedingungen hinzufügen und anschließend ApplyFilter aufrufen, um den Filter anzuwenden.

Diese Funktionen ermöglichen es Daten effizient zu sortieren und zu filtern, was die Benutzerfreundlichkeit und Datenverwaltung in Anwendungen erheblich verbessert und vielfach für Standardaufgaben genutzt werden kann.

Abbildung 2: Data Grid mit aktiver Filter-Funktion.

Daten importieren und exportieren

Das TMSFNCDataGrid bietet leistungsstarke Import- und Exportfunktionen. Diese erlauben es, Daten nahtlos zwischen verschiedenen Formaten wie CSV, Excel, JSON, HTML und PDF zu übertragen. Mit diesen Funktionen können Daten aus externen Quellen einfach in das Data Grid geladen und bearbeitete Daten für Berichte oder die Weitergabe exportiert werden. Im Einzelnen:

-

- CSV (Import und Export): Das CSV-Format ist weit verbreitet und einfach zu handhaben. Das TMSFNCDataGrid ermöglicht den Import und Export von CSV-Daten mit den Methoden SaveToCSVData(…) und LoadFromCSVData(…). Entwickler können zudem Parameter wie Trennzeichen und Anführungszeichen flexibel anpassen. Beispielsweise können leere Zellen durch Anführungszeichen gekennzeichnet werden, oder es können alternative Trennzeichen definiert werden. Daten können ab einer beliebigen Zelle in das Data Grid geladen werden, was maximale Flexibilität bietet.

- JSON (nur Import): JSON ist ideal für strukturierte Daten, die aus Web- oder Konfigurationsquellen stammen. Mit der Methode LoadFromJSONData(…) lassen sich JSON-Dateien einfach in das Data Grid importieren. Man kann Schlüssel für Zeilen- und Spaltennamen definieren oder benutzerdefinierte Spaltennamen für die Darstellung im Data Grid festlegen.

- HTML (nur Export): Durch den Export in das HTML-Format wird der Data Grid-Inhalt in eine stilisierte, strukturierte Tabelle umgewandelt, die in Webbrowsern angezeigt oder in Webseiten eingebettet werden kann. Optionen wie das Konvertieren von Sonderzeichen, das Exportieren von Farben, Bildern und Stilen sowie benutzerdefinierte Kopf- und Fußzeilen bieten umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten. Dies macht einen HTML-Export ideal für Berichte und webbasierte Präsentationen.

- PDF (nur Export): Das Data Grid unterstützt den Export nach PDF über das TTMSFNCDataGridPDFIO(…)-Steuerelement (ebenfalls nach der Installation auf der Toolpalette verfügbar). Neben standardmäßigen Daten- und Layoutoptionen können Margen, Kopf- und Fußzeilen sowie Metadaten wie Titel oder Autor definiert werden. Diese Funktion ist für die Erstellung professioneller Berichte geeignet, die unabhängig von der Plattform weitergegeben werden können.

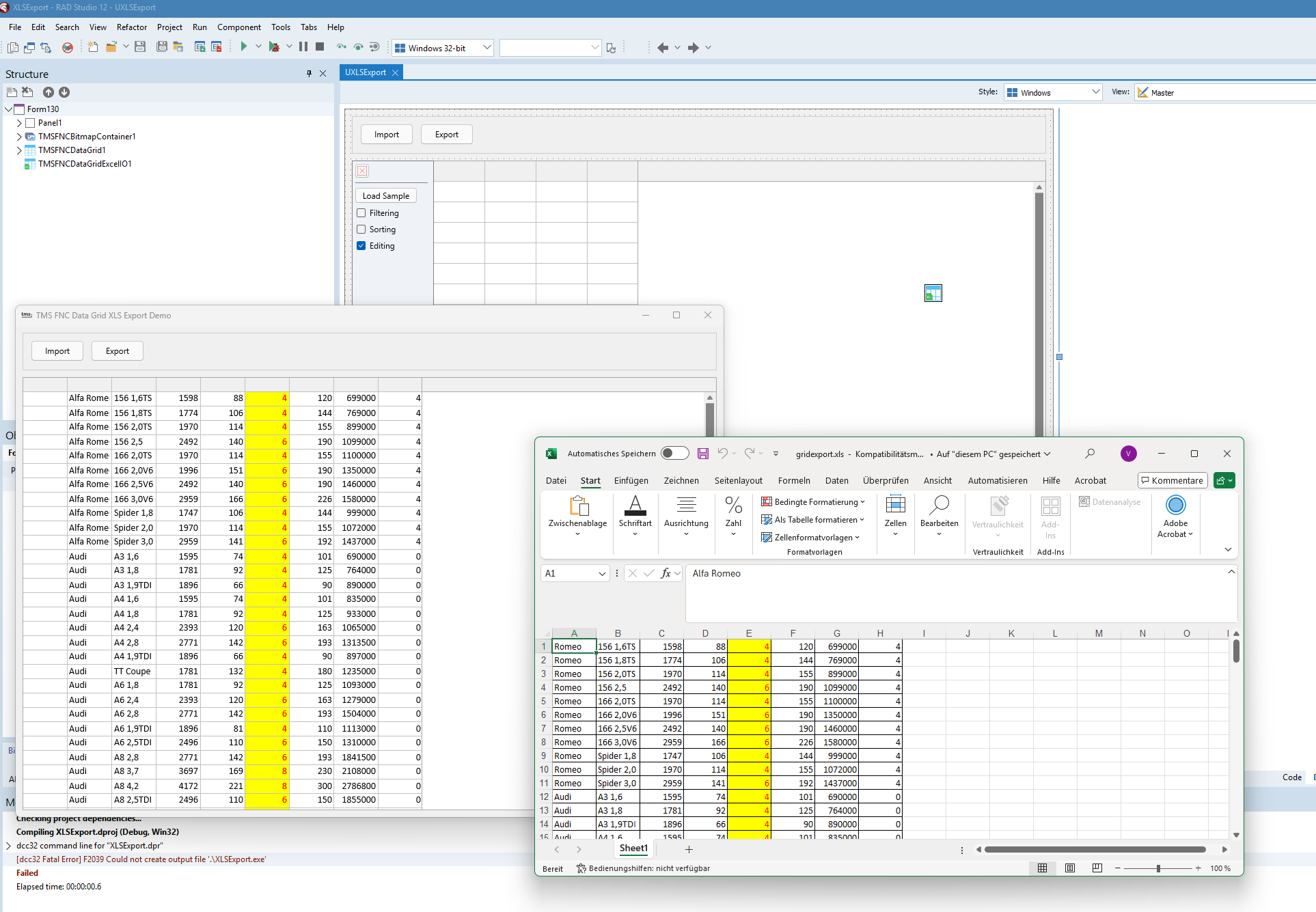

- Excel (Import und Export): Das TTMSFNCDataGridExcelIO-Steuerelement ermöglicht den nahtlosen Import und Export von Excel-Dateien ohne die Notwendigkeit einer installierten Excel-Anwendung. Eigenschaften wie das automatische Anpassen der Data Grid-Dimensionen, das Beibehalten von Zellenformatierungen und das Exportieren von Bildern garantieren eine hohe Datenintegrität. Entwickler können zudem festlegen, von welcher Zeile und Spalte aus der Datenimport oder -export beginnen soll.

- Benutzerdefinierte Textdateien: Mit den Methoden SaveToFileData(…) und LoadFromFileData(…) können Daten in einem proprietären, lesbaren Textformat gespeichert werden, das auch die Spaltenbreiten umfasst. Diese Funktion eignet sich hervorragend für benutzerdefinierte Datenprotokolle oder Szenarien, in denen Flexibilität bei der Datenstruktur erforderlich ist. Mit nur einer Codezeile, beispielsweise:

TMSFNCDataGrid1.LoadFromCSVData(‘CARS.csv’);

können wir Daten aus einer Excel-Tabelle laden und im Data Grid anzeigen. Für einen Export der Daten benötigen wir ebenfalls nur eine Quellcodezeile, beispielsweise:

TMSFNCDataGridExcelIO1.XLSExport(‘gridexport.xls’);

Die Daten werden aus dem Data Grid in ein valides Excel-Format geschrieben. Die Excel-Datei können wir daraufhin unmittelbar (ebenfalls beispielsweise mittels einer FNC-Komponente) öffnen (Abbildung 3):

TTMSFNCUtils.OpenFile(‘gridexport.xls’);

Abbildung 3: Export der Daten in das Excel-Format.

Die Import- und Exportfunktionen steigern die Effizienz der Datenverwaltung in Anwendungen. Sie machen es einfach, externe Datenquellen zu nutzen und bearbeitete Daten in vielseitigen Formaten bereitzustellen.

Use Case: Mobile App für Lagerverwaltung mit FireMonkey

Ein Unternehmen benötigt eine mobile Anwendung zur Lagerverwaltung, um Lagerbestände effizient zu überwachen, Artikel zu suchen, neue Waren zu erfassen und Umlagerungen vorzunehmen. Die App soll auf mobilen Geräten mit Android und iOS laufen und auch offline verfügbar sein, wobei die Synchronisation der Daten erfolgt, sobald eine Internetverbindung besteht. Das TMSFNCDataGrid dient als zentrale Komponente der mobilen App und ermöglicht eine effiziente, interaktive Benutzeroberfläche zur Verwaltung von Lagerbeständen. Durch die Flexibilität und plattformübergreifende Unterstützung von FireMonkey wird eine reibungslose Nutzung auf verschiedenen Geräten sichergestellt. Das Data Grid zeigt die Lagerbestände in einer tabellarischen Ansicht mit Spalten für Artikelnummer, Artikelname, Bestand, Standort und Mindestbestand an. Mitarbeiter haben die Möglichkeit, Bestandsmengen direkt im Grid zu aktualisieren, beispielsweise nach einer Inventur. Für eine intuitive und fehlerfreie Dateneingabe stehen In-Place-Editoren wie numerische Eingabefelder und Dropdown-Menüs zur Verfügung. Um den Arbeitsablauf weiter zu optimieren, ist ein Barcode-Scanner integriert, mit dem Artikel per Scan erfasst und deren Daten direkt im Grid angezeigt werden können.

Zur schnellen Suche nach Artikeln ermöglicht die Filterzeile die gezielte Eingabe von Suchkriterien wie Artikelnummer oder Standort. Die integrierten Sortierfunktionen erleichtern die Navigation durch umfangreiche Bestandslisten, indem sie beispielsweise eine Sortierung nach Lagerbestand oder Artikelname ermöglichen. Lagerbestände lassen sich nach Standort oder Produktkategorie gruppieren, was zu einer übersichtlicheren Darstellung führt. Mitarbeiter können Gruppierungsebenen flexibel per Drag & Drop anpassen, um schneller auf benötigte Daten zugreifen zu können. Die Anwendung funktioniert auch offline, indem alle Daten lokal auf dem Gerät gespeichert werden. Änderungen, die ohne bestehende Internetverbindung vorgenommen werden, werden in einer Warteschlange gespeichert und bei der nächsten verfügbaren Verbindung mit der zentralen Datenbank synchronisiert. Darüber hinaus stehen Exportoptionen zur Verfügung, die es ermöglichen, Lagerbestände in Formaten wie CSV oder Excel zu exportieren und direkt aus der App per E-Mail zu versenden. Diese mobile Lösung bietet eine effiziente Möglichkeit, Lagerbestände jederzeit und überall im Blick zu behalten. Die benutzerfreundliche Oberfläche in Kombination mit den leistungsstarken Funktionen des TMSFNCDataGrid sorgt für eine gute Unterstützung bei täglichen Lagerprozessen und steigert die Effizienz der Bestandsverwaltung erheblich.

./.

Master-Detail-Bindungen

Master-Detail-Beziehungen sind eine grundlegende Funktion in datenintensiven Anwendungen, die darauf abzielen, komplexe Datenstrukturen auf intuitive und synchronisierte Weise darzustellen. In diesem Ansatz dient ein „Master“-Data Grid als übergeordnete Ansicht, die eine Übersicht über Hauptdatensätze (beispielsweise Bestellungen) bietet. Ein „Detail“-Data Grid zeigt hingegen die zugehörigen Detailinformationen (beispielsweise Bestellpositionen), die mit dem aktuell ausgewählten Eintrag im Master- Data Grid verknüpft sind.

Master-Detail-Ansichten erleichtern die Navigation und Analyse umfangreicher Datensätze erheblich. Sie bieten dem Benutzer eine übersichtliche Darstellung der Hauptdatensätze und ermöglichen bei Bedarf den direkten Zugriff auf zugehörige Detailinformationen. Änderungen im Master-Data-Grid werden automatisch im Detail-Data-Grid übernommen, wodurch eine nahtlose Navigation und eine konsistente Datenanzeige sichergestellt werden. Separate Datenabfragen sind nicht erforderlich, da die Verknüpfung zwischen Master- und Detaildaten automatisch erfolgt. Diese Funktion ist besonders vorteilhaft für Geschäftsanwendungen, die auf relationalen Datenbanken basieren, wie beispielsweise Bestell-, Kunden- oder Inventarverwaltungssysteme.

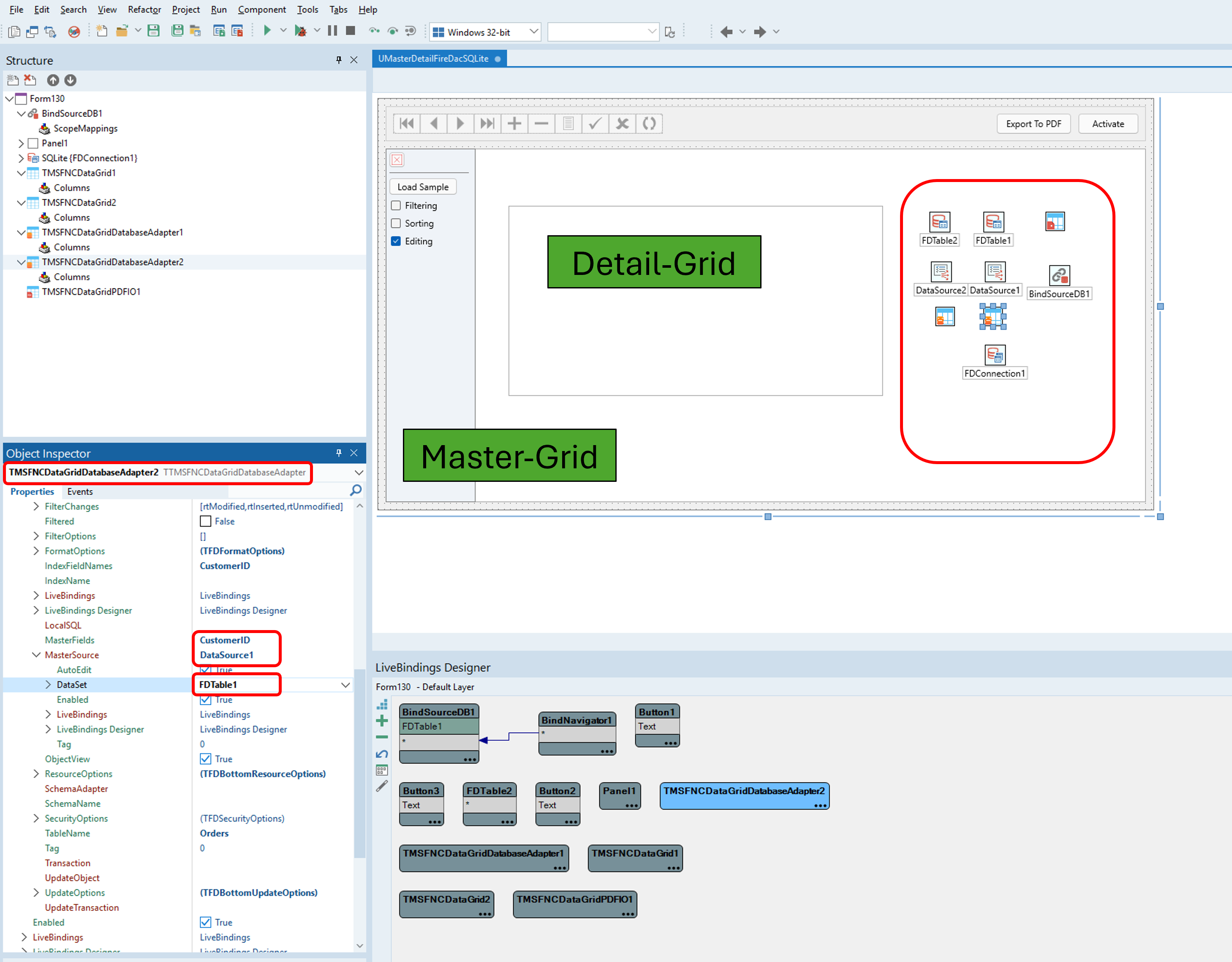

Die Implementierung von Master-Detail-Beziehungen ist dank der flexiblen Architektur der Komponente einfach umzusetzen. Es kann durch die folgende Schrittfolge beschrieben werden:

-

- Einrichten der Tabellen (Erstellen Sie zwei Datensätze): Es wird eine Master-Tabelle benötigt. Diese enthält die übergeordneten Einträge, beispielsweise eine Tabelle Customer mit Bestellinformationen. Es benötigt auch eine Detail-Tabelle. Diese Enthält die zugehörigen untergeordneten Einträge, beispielsweise eine Tabelle OrderDetails, die über einen Fremdschlüssel (CustomerID) mit der Master-Tabelle verknüpft ist.

- Datenbankkomponenten konfigurieren: Verwenden Sie TDataSource-Komponenten, um die Datensätze mit den Grids zu verbinden (beispielsweise dsMaster und dsDetail). Platzieren Sie zwei TTMSFNCDataGridDatabaseAdapter-Komponenten auf dem Formular und verbinden Sie diese mit den jeweiligen TDataSource-Komponenten.

- Master-Grid einrichten: Platzieren Sie ein TTMSFNCDataGrid auf dem Formular und verbinden Sie es mit dem MasterAdapter, um die Hauptdatensätze anzuzeigen.

- Detail-Grid einrichten: Fügen Sie ein weiteres TTMSFNCDataGrid hinzu und binden Sie es an den DetailAdapter. Stellen Sie sicher, dass die MasterSource-Eigenschaft des Detaildatensatzes auf den TDataSource der Master-Tabelle verweist und die MasterFields-Eigenschaft den Schlüssel (beispielsweise CustomerID ) definiert.

- Synchronisierung der Daten: Bei Auswahl eines Eintrags im Master– Data Grid aktualisiert das Detail– Data Grid automatisch die zugehörigen Datensätze.

Beachten Sie: Die Komponenten sind aufeinander abgestimmt, d.h. wir können die Datenbindungen und Verknüpfungen mit Hilfe der Eigenschaften im Objekt Inspektor von Delphi vornehmen, was den Aufwand zum Schreiben von Quellcode maßgeblich reduziert. Beispielsweise können wir die Detail-Tabelle auf diese Weise über einen Adapter an die Datenquelle der Mastertabelle mittels Fremdschlüssel binden (Abbildung 4).

Abbildung 4: Verbindung von Master- und Detailtabelle über die Primär- und Fremdschlüssel.

Bei der Ausführung einer Applikation mit einer Verknüpfung von Master- und Detailtabelle werden die Detailinformationen korrekt innerhalb eines übergeordneten Datensatzes eingeblendet (Abbildung 5).

Abbildung 5: Ausführung einer Applikation mit Master- und Detailtabelle.

Editierfunktionen

Das Data Grid bietet flexible und erweiterbare Möglichkeiten zur Bearbeitung von Daten direkt innerhalb des Rasters. Diese sogenannten In-Place-Editoren ermöglichen eine intuitive Dateneingabe und Anpassung, ohne dass zusätzliche Fenster oder Dialoge erforderlich sind. Nachfolgend sind die Hauptmerkmale und Möglichkeiten der Editierfunktionen dargestellt:

Globale und spaltenweise Bearbeitungskontrolle:

- Globale Aktivierung der Bearbeitung: Über die Eigenschaft Options.Editing.Enabled kann die Bearbeitungsfunktion für das gesamte Data Grid ein- oder ausgeschaltet werden.

- Spaltenweise Bearbeitung: Über die ReadOnly-Eigenschaft in der Spaltenkonfiguration können einzelne Spalten vom Bearbeiten ausgenommen werden

- Zellweise Bearbeitung: Mithilfe des Ereignisses OnCanEditCell kann programmatisch festgelegt werden, ob eine spezifische Zelle bearbeitet werden darf.

Vorgefertigte In-Place-Editoren:

Das Data Grid enthält eine Vielzahl von integrierten Editoren, die direkt genutzt werden können:

- Texteditoren: Für einfache Texteingabe mit Konfigurationsmöglichkeiten wie Groß-/ Kleinschreibung oder numerische Eingabe.

- Kombinationsfelder: Ermöglichen die Auswahl aus vordefinierten Werten. Die Werte können entweder in der Spaltenkonfiguration oder über das Ereignis OnGetInPlaceEditorProperties definiert werden.

- Datumsauswahl (Date Picker): Neben dem standardmäßigen Betriebssystem-Datumsauswahlfeld bietet das TMSFNCDatePicker-Steuerelement zusätzliche Anpassungsoptionen, beispielsweise für minimale und maximale Datumsgrenzen.

- Farbauswahl: Ein Color Picker erlaubt die Auswahl von Farben aus vordefinierten Paletten.

- HTML-Editor: Ermöglicht die Bearbeitung von HTML-Inhalten direkt innerhalb der Zelle.

- Trackbars: Bieten eine interaktive Möglichkeit zur Eingabe von Zahlenwerten über einen Schieberegler.

Das Data Grid erlaubt die Verwendung benutzerdefinierter Editoren, die auf spezifische Anforderungen zugeschnitten sind:

- Definition des Editor-Typs: Über das Ereignis OnGetInPlaceEditorType kann für jede Zelle oder Spalte ein individueller Editor-Typ festgelegt werden.

- Erstellung von benutzerdefinierten Editorklassen: Entwickler können ihre eigenen Steuerelemente, beispielsweise Panels oder Buttons, als Editor definieren. Diese müssen lediglich eine Value-Eigenschaft besitzen, damit das Data Grid die Werte automatisch synchronisieren kann.

- Dynamische Anpassung: Mit den Ereignissen OnEditGetData und OnEditSetData können Daten zwischen der Zelle und dem Editor dynamisch ausgetauscht werden.

Anpassung und Erweiterung:

- Eigenschaften der Editoren: Die vordefinierten Editoren lassen sich umfassend anpassen, beispielsweise durch die Festlegung von Werten für Kombinationsfelder, Farbpaletten oder Datumsgrenzen.

- Direkte Konfiguration zur Laufzeit: Alle Editor-Eigenschaften können auch zur Laufzeit programmgesteuert geändert werden.

- Interaktion: Über Ereignisse wie OnCellControlClick lassen sich spezifische Aktionen für jeden Editor implementieren.

Beispiele für In-Place-Editoren:

- Datumsauswahl: Mit dem TMSFNCDatePicker können Datumswerte nicht nur ausgewählt, sondern auch durch Eigenschaften wie Mindest- und Höchstdatum eingeschränkt werden.

- Kombinationsfelder: Mithilfe der EditorItems-Eigenschaft oder OnGetInPlaceEditorProperties können die angezeigten Optionen dynamisch festgelegt werden.

- Trackbars: Zur numerischen Eingabe über interaktive Schieberegler, ideal für Wertebereiche wie Bewertungen oder Prozentsätze.

- HTML-Editoren: Zelleninhalte können als HTML bearbeitet und direkt im Data Grid gerendert werden.

Die Editierfunktionen bieten eine hohe Flexibilität und Anpassbarkeit, zum Beispiel durch einfache Textbearbeitung, komplexe Datumsauswahl oder interaktive Schieberegler.

Weitere Funktionen

Das TMSFNCDataGrid bietet eine Vielzahl weiterer Funktionen, die Entwicklern helfen, komplexe Daten effektiv zu verwalten und darzustellen. Eine zentrale Funktion ist die Datenbankbindung, die eine nahtlose Integration verschiedener Datenquellen ermöglicht. Mithilfe des TTMSFNCDataGridDatabaseAdapter lassen sich Datenquellen wie TDataSet einfach verknüpfen, sodass Änderungen automatisch zwischen Grid und Datenbank synchronisiert werden. Die Unterstützung von Master-Detail-Beziehungen erlaubt es, hierarchische Datenstrukturen übersichtlich abzubilden, indem Haupt- und Detaildatensätze miteinander verknüpft werden. Durch die flexible Architektur eignet sich das Grid sowohl für relationale Datenbanken als auch für andere Datenquellen und ermöglicht eine einfache Konfiguration mit minimalem Programmieraufwand.

Die Gruppierungsfunktion erleichtert die Organisation großer Datensätze, indem sie Daten nach einer oder mehreren Spalten strukturiert. Benutzer können Spalten per Drag & Drop in eine Gruppierungsleiste ziehen, um eine individuelle Darstellung zu erstellen. Entwickler haben zudem die Möglichkeit, Gruppierungen programmgesteuert zu konfigurieren und auf spezifische Anforderungen zuzuschneiden. Änderungen an den Daten werden automatisch in der gruppierten Ansicht aktualisiert, was die Benutzerfreundlichkeit erheblich steigert.

Ein weiteres leistungsstarkes Feature sind die Berechnungsfunktionen, die es ermöglichen, Summen, Durchschnitte oder andere statistische Werte automatisch für Spalten oder Zeilen berechnen zu lassen. Benutzerdefinierte Formeln können implementiert werden, um spezielle Anforderungen zu erfüllen, während Änderungen an den Daten sofort aktualisierte Berechnungsergebnisse liefern. Die Darstellung der Berechnungen kann flexibel in separaten Spalten, Fußzeilen oder Zellen erfolgen.

Das Erscheinungsbild des Grids lässt sich umfassend anpassen, um den individuellen Anforderungen verschiedener Anwendungen gerecht zu werden. Jede Zelle, Zeile oder Spalte kann mit individuellen Layouts, Farben und Schriftarten formatiert werden. Über ereignisgesteuerte Anpassungen lässt sich das Design dynamisch anpassen, sodass eine responsive Darstellung auf verschiedenen Bildschirmgrößen und Plattformen gewährleistet ist.

Dank der plattforübergreifenden Unterstützung kann das TMSFNCDataGrid in einer Vielzahl von Entwicklungsumgebungen eingesetzt werden. Ob Windows-Anwendungen mit VCL, plattformübergreifende Anwendungen mit FireMonkey oder Webanwendungen mit TMS WEB Core – die einheitliche Codebasis ermöglicht eine schnelle und effiziente Entwicklung auf unterschiedlichen Plattformen. Die nahtlose Integration in Entwicklungsumgebungen wie Delphi und C++ Builder erleichtert die Einbindung des Grids in bestehende Projekte und unterstützt eine reibungslose Arbeitsweise.

Beispiele

Eine umfassende Beispielsammlung wird durch den Hersteller bereitgestellt. Mit der Installation der beiden Bibliotheken TMS FNC UI Pack und TMS FNC Core Pack landen auch viele Beispiele zu den einzelnen FNC-Komponenten auf der Festplatte. Im Unterordner DataGrid findet man Beispiele für viele der Features der Datentabelle, u.a. auch das Zusammenspiel mit anderen Komponenten aus der FNC-Bibliothek.

./.

Fazit und Ausblick

Das hier vorgestellte Data Grid erweist sich als eine leistungsstarke und flexible Komponente für Delphi-Entwickler, die mit datenintensiven Anwendungen arbeiten. Durch die Kombination von plattformübergreifender Unterstützung, einfacher Datenbankintegration und einer Vielzahl an Funktionen wie In-Place-Editoren, Master-Detail-Beziehungen sowie Import- und Exportmöglichkeiten wird es zu einem Werkzeug in der modernen Softwareentwicklung.

Die Flexibilität, Daten auf intuitive Weise zu visualisieren, interaktiv zu bearbeiten und dynamisch zu organisieren, bietet eine zentrale Lösung, um komplexe Geschäftsanforderungen effizient umzusetzen. Die Möglichkeit, eigene Editoren zu integrieren oder bestehende Funktionen individuell anzupassen, erhöht den Mehrwert des Data Grids erheblich.

Links & Literatur

[1] https://download.tmssoftware.com/doc/tmsfncuipack/components/ttmsfncgrid/

[2] https://www.tmssoftware.com/site/blog.asp?post=1256

The post Datenmanagement in Delphi: Das TMS Data Grid im Überblick appeared first on Entwickler Konferenz.

]]>The post Delphi & C++Builder: Das bietet RAD Studio 12.2 für Entwickler:innen appeared first on Entwickler Konferenz.

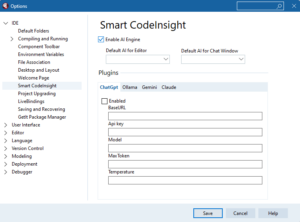

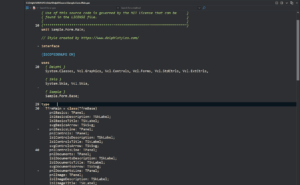

]]>KI-Unterstützung bei der Codierung